¿El error más grande?

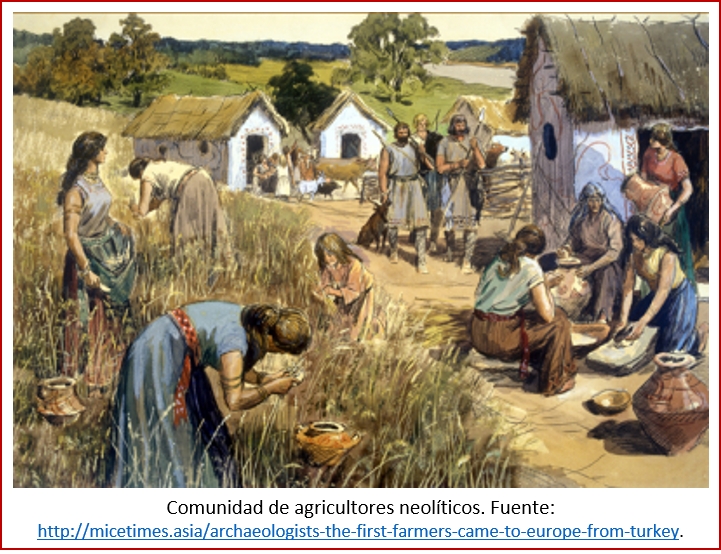

En 1984, los antropólogos Mark Nathan Cohen y George Armelagos editaron un libro, bastante controversial para ese tiempo, en el cual concluyeron que cuando la humanidad pasó a depender de la agricultura, desmejoró la salud y aumentó la incidencia de enfermedades relacionadas a una nutrición deficiente [1]. Esto suena contradictorio: si la agricultura (término que engloba el cultivo y el pastoreo) nos trajo la civilización y la creación de sociedades complejas, si fue literalmente la semilla de nuestro mundo moderno, ¿cómo puede su introducción haber desmejorado nuestras condiciones de vida? Y, ¿qué puede haber empujado a nuestros antepasados a abrazar la agricultura si vino acompañada de tantos problemas de salud? El geógrafo y antropólogo Jared Diamond llama la transición a la agricultura el “error más grande de la humanidad” [2]. ¿De verdad fue un error?

La dieta de los cazadores-recolectores era variada, ya que consistía no sólo de carne, sino también de una variedad de especies vegetales. Además, el trabajo requerido para obtener los alimentos, no era tan grande: en un par de horas, los cazadores-recolectores actuales pueden encontrar más alimento de lo que requieren en el día [3]. Otra ventaja de la vida de cazadores es (o más bien era) que la densidad poblacional se quedaba baja, de manera que, si ocurría alguna enfermedad, el contagio era limitado.

Los antiguos agricultores, por otro lado, tenían que trabajar más tiempo (ver imagen). Un estudio de una población en las Filipinas, que consiste en grupos de cazadores-recolectores y grupos de agricultores (dedicados al cultivo del arroz), mostró que los cazadores-recolectores invierten en promedio veinte horas por semana buscando alimentos, mientras que los agricultores trabajan treinta horas en trabajos de cultivo [4]. Los agricultores tienen que trabajar más tiempo para obtener la misma cantidad de calorías. Si se calcula cuántas horas de trabajo se requieren para obtener la alimentación necesaria para un día, la caza le gana con creces a la agricultura: se ha estimado que agricultores tradicionales en África y Asia obtienen 750-1300 kcal por hora de trabajo, lo que es bastante menos que las 1200-2600 kcal que obtienen los cazadores-recolectores. Para los cazadores-recolectores de la prehistoria se ha estimado que encontraban, por hora trabajada, más de 1000, y generalmente 1500-2000 kilocalorías, mientras los antiguos agricultores probablemente no alcanzaban sino alrededor de 1000 kilocalorías por hora [5]. Además, los frutos del esfuerzo de un agricultor no se notan sino después de muchos meses de trabajo intenso (si no se pierde la cosecha por algún imprevisto…), mientras que un cazador tiene su comida a las pocas horas después de haber regresado de una caza exitosa [6].

También es preciso considerar no son sólo las calorías, sino también la riqueza nutricional: los agricultores, al depender de una pequeña variedad de especies cultivadas, no ingerían la misma variedad de alimentos que los cazadores-recolectores. Y, por último, al vivir juntos en asentamientos, y cerca de sus animales, los agricultores estaban más expuestos a enfermedades contagiosas que los cazadores (aunque se volvieron resistentes a varias de estas enfermedades, posiblemente contagiando a los cazadores, lo que puede haber ayudado en la expansión de la agricultura [7]).

Cabe destacar que, al convertirse en domésticos, la salud de los animales se deterioró también. Las condiciones en las que se tenían los animales, los alimentos que se les daban, generalmente eran peores de los que tenían estas especies en estado salvaje [8]. Esta mala salud afectaba obviamente también a los amos de estos animales. En efecto, independientemente del estado de salud de los animales domésticos, las zoonosis (enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los humanos [9]) aumentaron desde el inicio de la agricultura [10]. Se considera que las enfermedades típicas de la infancia se originaron como zoonosis; enfermedades más recientes, tales como el ébola y el COVID-19, también.

Todos estos factores adversos quedaron reflejados en los esqueletos de nuestros antepasados: no sólo en el Levante, sino en prácticamente todas las sociedades que vivieron la transición hacia la agricultura, esta transición estuvo acompañada por una reducción en la estatura, y en la robusticidad de los huesos [11]. También aumentó la ocurrencia de caries, y de ciertos tipos de osteoporosis (cribra orbitalia, hiperostosis porótica) que se deben a un déficit nutricional [12]. En términos generales, aumentó la tasa de mortalidad (pero, al aumentar el índice de natalidad más rápidamente, la transición a la agricultura fue acompañada por un aumento poblacional [13]).

Considerando esta situación, la transición a la agricultura no fue un acontecimiento tan lógico, ni tan fácil. Parece razonable, pues, preguntarnos qué puede entonces haber empujado a nuestros antepasados a abrazar la agricultura.

Las domesticaciones

Los albores de la agricultura, hace unos 10.000 años, se caracterizaron por una ola de domesticaciones, tanto de especies vegetales como animales, en distintas partes del mundo. Dentro de un espacio de tiempo de unos pocos miles de años, nuestros antepasados lograron invertirle las tablas a la naturaleza: en lugar de depender de lo que la naturaleza les daba, en términos de animales cazados o vegetales recogidos, los hombres y las mujeres del Neolítico (la última fase de la Edad de la Piedra, cuando ocurrió el inicio de la agricultura) lograron arrebatarle a la naturaleza el control sobre una impresionante cantidad de especies animales y vegetales. Este control iba más allá de sembrar los vegetales cerca de casa en unos terrenos preparados para tal fin, o tener los animales en rebaños controlados con el apoyo de cercas o de perros: se extendió hasta el control de la reproducción de las especies domesticadas, hasta un punto tal que éstas dependían de los humanos para su reproducción, dándoles la capacidad de escoger los ejemplares cuyas características más le interesaban, criarlos, y así crear razas ajustadas a sus requerimientos. Así creó el hombre a las razas domesticadas. Esta gran domesticación de especies animales y vegetales fue una condición para que los humanos lograran extenderse por el mundo entero y convertirse en la especie dominante.

En las entradas anteriores hemos visto cómo ocurrió, hace unos diez mil años, en el Oriente Medio la Transición Neolítica, o sea el nacimiento de la agricultura. Mientras que antes de ese período (es decir, en el Paleolítico) nuestros antepasados eran cazadores-recolectores, generalmente nómadas, en el Neolítico una proporción importante de la población pasó a vivir de la agricultura, en asentamientos. Sin embargo, en estas entradas no hemos tocado la cuestión del por qué: ¿por qué dejaron los cazadores-recolectores su vida relativamente cómoda y sana, con disponibilidad de una gran variedad de alimentos, y la cambiaron por una vida más dura y menos sana, con una menor variedad de alimentos?

¿Quién domesticó a quién?

Nuestros antepasados, cuando aun eran cazadores-recolectores, vivían en un entorno salvaje, dominado por animales feroces a los cuales había que tratar con respeto. Obviamente había los lobos, que nadie, por bien armado que anduviese, quisiera encontrar. Pero también había los uros, grandes reses cuyos cuernos eran armas letales; los suidos, más pequeños pero peligrosos al sentirse atacados; etcétera.

Para que nuestros antepasados pudiesen domesticar a estos animales, y a otros, menos feroces, así como a las especies vegetales, tuvieron que adaptar su manera de pensar y actuar. En lugar de cazar los animales, de luchar contra ellos, los humanos tenían que aprender a atraerlos, tenerlos en su propio entorno, cambiar su manera de vivir. En el caso del cultivo de especies vegetales, había que dejar la vida del cazador en busca de fama y trofeos para asentarse y sudar en los campos. El cazador tuvo que aprender a vivir una vida comunitaria, en un asentamiento. La naturaleza, en lugar de consistir en una multitud de espíritus, de fuerzas más allá y más poderosas que los humanos, se convirtió en un entorno controlable. Para domar la naturaleza, nuestros antepasados tuvieron que desprenderse de lo salvaje. Tal como concluyó el arqueólogo británico Ian Hodder en su libro The domestication of Europe, para que los humanos pudiesen domesticar a la naturaleza, primero tuvieron que domesticarse a si mismos [14].

La domesticación de los humanos tiene tres aspectos, interrelacionados: el fisiológico, el social y el conductual. En lo fisiológico, o sea, en lo que al cuerpo humano se refiere, cabe destacar cambios en la cabeza, que se volvió más pequeña y fina cuando se dio la transición a la agricultura; mientras que la cara se volvió más plana, más juvenil (como ocurrió también en el caso de por ejemplo los perros; ver la entrada del 1º de febrero 2020). Todo el cuerpo se volvió menos robusto, y la estatura de los humanos disminuyó. Se ha propuesto varias explicaciones para estos cambios, y para el paralelismo con los cambios experimentados por los perros y otros animales al ser domesticados. Posiblemente tengan que ver con el cambio de vida, a un entorno más protegido y cálido: la casa [15]. De punto de vista genético, se identificó un conjunto de genes humanos que afectan tanto la forma de la cara como la sociabilidad. En efecto, en los humanos modernos estos genes acumularon variantes que no están presentes en nuestros parientes antiguos, los neandertales y denisovanos [16].

En lo social, nos referimos al origen de la palabra domesticación: domus, que en latín quiere decir “casa”. Para que los humanos pudiéramos asentarnos en casas en poblados, tuvimos que domesticarnos, adaptarnos a la nueva realidad de vivir, viviendo juntos con otras personas, con otras familias. Desde un punto de vista social, los cambios fisiológicos de los humanos reflejan la modificación de la manera de interacción entre los humanos, que hacía ahora más énfasis en la cooperación que la confrontación.

Y en lo conductual, la domesticación de los humanos está íntimamente conectada con las otras grandes domesticaciones: primero la del fuego (de la que hablaremos en una entrada futura), y posteriormente la de las plantas y los animales. Estas domesticaciones, para que pudiesen dar fruto, obligaron a nuestros ancestros cambiar su manera de vivir de forma dramática. En lugar de una vida relativamente libre, cazando animales y recogiendo frutos, nos volvimos esclavos de nuestras tierras y nuestros animales: trabajando la tierra en largas jornadas para que pudieran crecer nuestros granos, y cuidando día y noche a nuestros animales para que nos pudieran ser útiles [17]. En cierto sentido, no fue el hombre quien domesticó el trigo. Fue el trigo el que domesticó al hombre [18] (ver imagen). Asimismo, se puede aseverar que no fue el hombre quien domesticó al lobo, creando el perro: fue más bien el lobo que, al acerarse a los humanos, nos adoptó y domesticó [19].

La relación entre los humanos y los animales va más allá de la caza o la domesticación. Muchos animales tenían un significado simbólico, espiritual o social, además de su importancia alimenticia [20]. La relación entre humanos y animales trasciende lo puramente material: los humanos somos, al fin y al cabo, animales, y no existe una contraposición entre nosotros y los demás animales, sino más bien una inseparabilidad [21]. Los animales han influido de manera importante en nuestra sociedad: sin los bueyes para arar los campos, la agricultura no se hubiera desarrollado de la misma manera; sin los caballos, los conquistadores españoles no hubieran podido someter con tanta facilidad a los pueblos indígenas americanos; sin sus elefantes, los ejércitos de Aníbal no hubieran podido ganarles unas cuantas batallas a los antiguos romanos [22]. Fue la conexión entre los humanos y los animales, que dio una ventaja competitiva a aquellos humanos con un entendimiento del mundo animal, lo que les permitió a nuestros ancestros volverse de verdad humanos y lograr el desarrollo de la sociedad moderna [23].

Sólo una vez realizada la “auto-domesticación” de los humanos, pudo arrancar de verdad el proceso de domesticación de todo lo que les rodeara a nuestros ancestros y les pudiera ser útil, y pudo empezar la transformación de la sociedad humana.

Papel del clima

Del papel del clima hablamos ya en la primera entrada de esta serie (del 27 octubre 2019). Para que la agricultura pudiera desarrollarse, era preciso un clima estable y suficientemente cálido y húmedo [24]. Tales condiciones se dieron sólo desde el inicio de la época geológica conocida como el Holoceno, hace unos 11.700 años (que, en el Oriente Medio, coincide con el inicio del Neolítico). Anteriormente, las fluctuaciones climáticas eran demasiado fuertes para que se pudiera mantener la agricultura, especialmente durante el Dryas Reciente, una mini-glaciación que trajo condiciones más secas y frías en muchas partes del mundo. La agricultura fue “inventada” antes del Holoceno, pero los pobladores del Levante no dependían exclusivamente de la agricultura para su alimentación, ya que seguían cazando animales y recogiendo vegetales silvestres. La verdadera transición a la agricultura tuvo que esperar que las condiciones climatológicas mejoraran, al inicio del Holoceno.

Por lo tanto, es preciso distinguir dos fases en la transición hacia la agricultura:

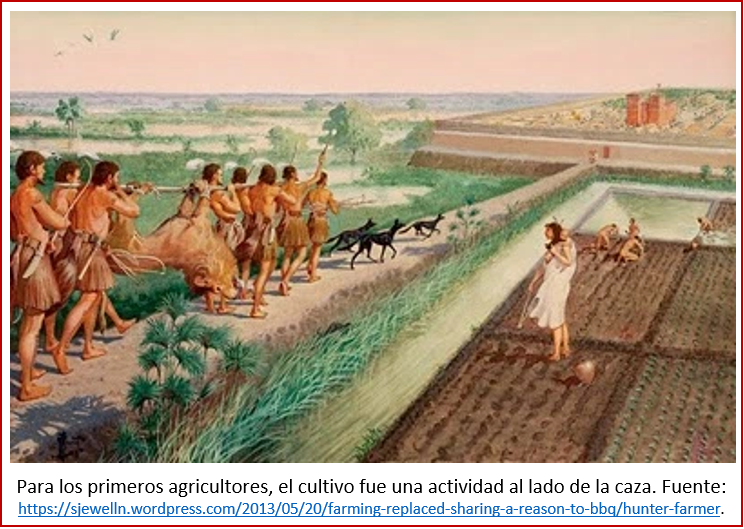

- Inicialmente, las sociedades que practicaban la agricultura no dependían de la misma, sino que la agricultura proporcionó una fuente de alimentos adicional. La agricultura se practicaba al lado de las actividades tradicionales, la caza y la recolecta.

- Después, ya en el Holoceno, las sociedades levantinas empezaron a depender de la agricultura, relegando la caza y la recolección a un segundo plano. La mejora del clima hizo posible esta fase, pero otros factores la impulsaron – factores tanto externos (ambientales) como internos (culturales) [25].

Pero, ¿cuál de estos factores hizo que arrancara la primera fase de la transición a la agricultura?

Una revolución improbable – las teorías

Tal como vimos arriba, los cazadores-recolectores tenían una mejor vida que los primeros agricultores. Tenían que trabajar menos para obtener sus alimentos, y su dieta era más amplia. Los agricultores se enfermaban más que los cazadores-recolectores, y su esperanza de vida era menor.

Entonces, ¿qué hizo que se adoptara la agricultura? Probablemente no había alternativa. La agricultura conlleva un uso más intenso de la tierra: permite obtener más alimentos por unidad de área. La caza y la recolección de frutos ya no daban abasto. En esto se basan, de una manera u otra, las teorías propuestas para la transición a la agricultura.

Se ha propuesto unas cuantas explicaciones para la transición a la agricultura. Por lo general, éstas caen en una de dos categorías: la primera, haciendo énfasis en la relación entre la población y factores ambientales, y otra, enfocada hacia aspectos socioculturales. Obviamente, estas dos categorías no son mutuamente exclusivas, puesto que las respuestas de nuestros antepasados a cambios ambientales sin duda eran influidas por su cultura, y viceversa [26].

Teorías “externas”

La primera categoría de teorías para explicar el cambio hacia la agricultura, se fundamenta en la densidad poblacional: al aumentar la población humana en una región, más allá de la alimentación que esta región puede proporcionarle, estaban dadas las condiciones para la transición a la agricultura. Esta situación pudo haber estado relacionada a cambios climatológicos o ambientales.

En términos generales, se pueden distinguir tres tipos de teorías “externas”:

- Teorías de la necesidad. La transición a la agricultura ocurrió cuando el clima se deterioró.

- Teorías de la abundancia. La transición a la agricultura ocurrió cuando el clima era favorable para la agricultura.

- Teorías regionalistas. La transición a la agricultura tiene que ver de factores ambientales, pero de manera distinta en regiones distintas.

Teorías de escasez

Las teorías tradicionales de la transición a la agricultura explican esta transición como el resultado de un deterioro del clima (específicamente, una mayor aridez), que habría causado una reducción de la cantidad de animales salvajes y vegetales silvestres disponibles para el consumo humano [27].

Entre 12.800 y 11.700 AdP ocurrió el Dryas Reciente, que en el Medio Oriente resultó en un clima más frio y menos húmedo. En los asentamientos que había en ese entonces, varios ubicados en el valle del Éufrates (noreste de Siria), el consumo de cereales se limitó al centeno, posiblemente con cantidades menores de trigo tipo “einkorn”, y especialmente hierbas de grano pequeño que crecían en las orillas de los ríos y por lo tanto eran menos susceptibles a cambios climáticos. Estos cereales fueron probablemente recolectados, ya que su cultivo era difícil dadas las condiciones climáticas, aunque es posible que se haya dado cultivo a pequeña escala [28]. Estas condiciones son justamente las que, según las teorías de la escasez, causaron el desarrollo de la agricultura: al tener que alimentarse en tiempos de condiciones climáticas adversas, las personas empezaron a practicar el cultivo.

Una de las principales teorías que hacen énfasis en la presión poblacional al reducirse la base de alimentos, es la hipótesis de la Revolución de Espectro Amplio (Broad Spectrum Revolution hypothesis, “BSR”) del arqueólogo norteamericano Kent Flannery [29]. La teoría se basa en la observación que la variedad en la alimentación aumentó antes de la transición a la agricultura. Esto pudiera estar relacionado a las condiciones climatológicas adversas del Dryas Reciente, cuando los cazadores-recolectores tuvieron que ampliar su gama de fuentes de alimentos, incluyendo también los alimentos menos atractivos, a fin de nutrirse satisfactoriamente. Estos alimentos menos atractivos incluían animales y vegetales cuya obtención era más difícil, o proporcionaba menos valor alimenticio. Entre estas especies vegetales estaban las gramíneas (hierbas) y los granos. Resultó que los humanos lograron sacarles provecho a los granos mediante su cultivo y posterior domesticación. Así, la hipótesis del BSR explica la transición a la agricultura como la consecuencia de un período de carestía.

Entre las evidencias a favor de esta hipótesis están los datos arqueobotánicos obtenidos en la excavación de sitios de antes de la Transición Neolítica, de una época cuando los humanos por vez primera empezaron a utilizar cereales. Cuando los humanos empezaron a recolectar las semillas de plantas para complementar su alimentación, no fueron sólo los granos que llamaron su atención, sino también ciertas hierbas con semillas más pequeñas y por ende mucho menos atractivas (había que trabajar más para obtener la misma cantidad de alimentos que en el caso de los cereales). Estas hierbas llegaron a conformar una tercera parte del total de los granos procesados en sitios paleolíticos tardíos tales como Ohalo II, para reducirse a menos de 10% al inicio del Neolítico. La fuerte presencia de estas hierbas a finales del Paleolítico hace pensar que hubo en ese entonces un período de carestía que hiciera que los humanos buscaran hasta las fuentes menos atractivas de alimento [30].

También se ha propuesto que la domesticación de la res y el cerdo se debe, entre otras cosas, a una reducción de los números de estos animales en estado salvaje a raíz de una caza intensa [31].

En el antiguo poblado descubierto en Abu Hureyra (Siria; ver la entrada del 30 noviembre 2019), se pudo analizar la transición a la agricultura con bastante detalle [32]. El asentamiento estuvo ubicado en una zona rica en recursos alimentarios, con una abundancia de especies animales y vegetales. Por lo tanto, no es probable que los cazadores-recolectores que tenían una gama de alimentos silvestres para todas las estaciones hayan comenzado de forma voluntaria a cultivar sus alimentos básicos. La inversión en energía por unidad de retorno de esa energía habría sido demasiado alta, y el acto de cultivo les habría obligado probablemente a cambiar la percepción ecológica, ética y espiritual sobre su relación con su medio ambiente y el mundo sobrenatural. Sin embargo, el cultivo ofrecía una gran ventaja: permitía obtener más calorías por unidad de superficie de la tierra, aunque fuera a costa de mucho trabajo duro y cierto daño ecológico.

Probablemente fue la presión aguda en la capacidad de carga de la tierra que llevó a los cazadores-recolectores a empezar a cultivar algunos de sus alimentos básicos de calorías. En Abu Hureyra, este énfasis en la capacidad de carga parece haber sido el resultado de las condiciones áridas del Dryas Reciente causando reducciones en los rendimientos de sus principales fuentes de plantas silvestres [33]. Los habitantes de Abu Hureyra ya estaban viviendo en el lugar más rico en alimentos silvestres de la región, así que no había mejor lugar a donde ir, excepto hacia el oeste, donde las mejores zonas se habían probablemente llenado ya. Por lo tanto, al no poder migrar, los pobladores probablemente no tuvieron más remedio que quedarse y empezar a cultivar.

En pocas palabras: según las teorías enfocadas hacia la escasez (o sea, necesidad), la transición a la agricultura se debe, sencillamente, a la necesidad de los humanos de alimentarse, en tiempos de escasez.

Sin embargo, la mayoría de las domesticaciones se dio después del Dryas Reciente, a partir de hace unos 11.500 años. Hasta ese momento el cultivo tenía poca importancia, mientras que después su importancia aumentó rápida y considerablemente. Se supone que el principal factor que hiciera posible esto fue el clima: habían terminado las glaciaciones del Pleistoceno, y empezó el Holoceno, la época en la cual estamos viviendo ahora y se caracteriza por un clima relativamente cálido y estable [34]. Al empezar el Holoceno aumentó en los cultivos la proporción de plantas adaptadas al calor: trigo tipo “emmer” y cebada. También aparecieron la lenteja y el garbanzo. Fue durante este período, entre 11.500 y 11.000 AdP, que pudo arrancar de verdad el cultivo. Entonces, los orígenes de la agricultura no están relacionados sólo a las condiciones climáticas adversas del Dryas Reciente.

Teorías de abundancia

Las teorías de la transición a la agricultura que se basan en la abundancia explican esta transición como el resultado de un aumento poblacional, que habría causado una insuficiencia de la cantidad de animales y vegetales disponibles para el consumo humano. Específicamente, la hipótesis formulada por el antropólogo norteamericano Mark Nathan Cohen postula que la población se volvió demasiado densa para que pudiera ser alimentada por las prácticas de la caza y recolección, lo que condujo a la adopción de la agricultura [35]. Según esta hipótesis, la agricultura no era de ninguna manera el método preferido para obtener alimentos, pero a la medida que se cazaron los animales prácticamente hasta su desaparición – primero los grandes, después los más pequeños –, no quedó otra alternativa que dedicarse al cultivo de plantas y a la domesticación de animales. Puesto que, en el Levante del Mediterráneo, los cazadores-recolectores se habían asentado ya en poblados (semi-)permanentes, su radio de acción quedó limitado y esto exacerbó el problema de la desaparición de animales silvestres; lo que puede haber contribuido a la transición hacia la agricultura [36].

Esta teoría está apoyada por varias observaciones. En primer lugar, la agricultura no apareció por las condiciones climáticas adversas: ya había aparecido antes del Dryas Reciente, cuando el clima aun era cálido [37]. En segundo lugar, varios estudios genéticos indican que las poblaciones humanas empezaron a aumentar desde el final de las glaciaciones, hace unos veinte mil años, con la llegada de condiciones climáticas benévolas. Al llegar la agricultura, el número de humanos ya había aumentado considerablemente, lo que hace pensar que la transición a la agricultura no fue la causa, sino una consecuencia, del aumento poblacional [38]. Este fenómeno se dio no sólo en Eurasia, sino también en Norteamérica [39]. Todo esto sugiere que es la densidad poblacional el factor principal que controló la transición a la agricultura, no tanto el clima [40].

Además, cuando empezó el Dryas Reciente, algunos de los pueblos natufienses en el Levante mediterráneo (ver la entrada de 27 octubre 2019), que eran sedentarios al inicio de este período más frio y árido, volvieron a sus antiguos hábitos nómadas; no se volcaron a la agricultura, lo que contradice la teoría del Espectro Amplio, mencionada arriba. Sólo algunos pueblos en el valle del Río Jordán se mantuvieron cultivando cereales, aunque fuera a pequeña escala; pero este cultivo no se dio debido a las condiciones más frías, sino más bien continuó a pesar de las mismas [41].

No es fácil determinar cuál teoría es la más adecuada: la de la escasez o la de la abundancia. Ambas tienen pruebas en pro y en contra. También hay evidencias mixtas: cambios climáticos que causan un aumento en la abundancia de ciertos animales apreciados por los humanos (por ejemplo, venados), y una reducción en la de otros (por ejemplo, peces) [42]. A esta incertidumbre hay que aunar la posibilidad de que tenga validez la tercera clase de teorías ambientales: la regionalista.

Teorías regionalistas

Las teorías anteriormente mencionadas son generalistas: aplican en principio a todos los lugares donde se desarrolló la agricultura. Pero esto no es necesariamente lo correcto. En efecto, varios autores enfatizan el hecho que cada región es distinta, con sus propias características ambientales y sociales, de manera que es de esperar que en cada región la transición a la agricultura obedeció a causas distintas [43]. Aun dentro de una misma región, hubo variaciones locales en cómo y cuándo ocurrió la transición a la agricultura, en virtud de diferencias ambientales, climatológicas y/o socioculturales [44]. Sin embargo, aunque los detalles pueden, y suelen, ser distintos en cada región donde se dio la transición a la agricultura, hay ciertos asuntos fundamentales que aplican en todos los casos [45]. Por ejemplo, parece ser de general aplicabilidad la teoría del forrajeo óptimo, que dice que cada especie, incluida la humana, selecciona, a través de selección natural, el patrón de alimentación más ventajoso económicamente (o sea, maximizando la cantidad de alimentos por unidad de tiempo o de esfuerzo) [46].

Además, en todas las regiones donde se desarrolló la agricultura, esta transición parece haber sido precedida por un aumento de la población durante un período de condiciones climáticas benévolas, lo que sugiere que sí se puede plantear que las teorías de abundancia descritas arriba tienen cierta validez global [47].

Teorías socioculturales

La segunda categoría de teorías para la aparición de la agricultura hace énfasis en la importancia de aspectos socioculturales. Las explicaciones que se basan en factores poblacionales les parecen insuficientes [48]. Plantean que los valores, las ideas y las costumbres de nuestros antepasados en el Levante fueron clave en esta transición. La religión y el simbolismo son primordiales según este punto de vista.

El padre de este enfoque fue el arqueólogo francés Jacques Cauvin (1930-2001). En la década de 1970, Cauvin encontró en Mureybet (norte de Siria), en el punto de transición del natufiense (a finales del Paleolítico) al Neolítico, alrededor de 10.000 aC, una característica notable: los cráneos de uros (toros salvajes), con sus cuernos, enterrados por debajo de las casas o incorporados al lado de los bancos de arcilla. Se hallaron cuernos de bisonte incrustados en las paredes de las casas durante todo el período del sitio neolítico. En los estratos un poco más jóvenes (9500-9000 aC) se encontraron estatuillas femeninas, muchos de las cuales tenían pechos obvios. Un patrón similar se hizo evidente en otros sitios.

La aparición aparentemente repentina de los cráneos de toro y figuras femeninas al final del período natufiense sólo podía significar una cosa, concluyó Cauvin: la revolución neolítica había sido precedida por una “revolución de símbolos”, un cambio en la psicología colectiva, que llevó a nuevas creencias sobre el mundo. Y estas nuevas creencias, Cauvin argumentó, se expresaron a través de íconos religiosos que en un principio tomaron la forma de lo que él llamó “la mujer y el toro”. Cauvin considera que las figuras femeninas representaron, aunque no necesariamente desde el principio, la Diosa Madre, mientras que el toro representaba el lado más oscuro, masculino, del espíritu humano [49].

Cauvin concluyó que las dimensiones simbólicas y religiosas de la Revolución Neolítica eran mucho más fundamentales que sus aspectos tecnológicos. La tecnología para la agricultura ya existía antes del Neolítico, y aun así fue sólo al inicio del Neolítico, cuando se dio la “revolución de los símbolos” que despegara la agricultura. Por lo tanto, afirmó Cauvin, la transición a la agricultura tiene que ver con cambios culturales, más que con cambios tecnológicos [50]. La domesticación de los animales, afirma Cauvin, no se dio tanto por necesidad, sino por el deseo del hombre de dominar a la naturaleza [51].

El arqueólogo británico Ian Hodder, conocido por ser el excavador del poblado neolítico de Çatalhöyük en Turquía (del que hablaremos en la próxima entrada), continuó la manera de pensar de Cauvin. Teniendo en cuenta también el hecho de que la transición del natufiense al Neolítico estuvo marcada por un cambio en las formas de las casas (de circular, a formas rectangulares y cuadradas, menos naturales), Hodder concluyó en su libro La domesticación de Europa (1990) que la transformación cultural experimentada por los seres humanos en la víspera del Neolítico tenía “una dimensión más, una que reflejara la domesticación de plantas y animales, la domesticación de la naturaleza salvaje que los pueblos prehistóricos enfrentaban a diario. ¿Podría ser que los humanos tenían que domesticarse a si mismos antes de poder domesticar a cualquier otra cosa? Y si es así, ¿dónde más podría esta domesticación humana haber sido llevada a cabo, que no fuese dentro de las mismas casas que estaban construyendo? [52]” Esta domesticación, según Hodder, se llevó a cabo por la incorporación de elementos de la naturaleza (cráneos de uros, restos de personas fallecidas) en sus casas (ver imagen).

Hodder plantea que la domesticación es un ejemplo muy bueno de entrelazamiento (“entanglement”). Una vez que aparecieran variedades de cereales con el raquis duro, estas se volvieron totalmente dependientes de los humanos, ya que las plantas domesticadas dependen de los humanos para que saquen las semillas de las espigas (mediante el trillado) y las siembren. Los seres humanos, a su vez, requieren hacer una mayor inversión en esfuerzo y materiales (por ejemplo, para realizar el mismo trillado) si quieren beneficiarse de las ventajas sociales y económicas (como el suministro de alimentos a sus familias cada vez más numerosas) que les brinda el cultivo de plantas domesticadas”.

Pero el papel del entrelazamiento no se limita a esto. Hodder piensa que el entrelazamiento entre el hombre y las gramíneas iba más allá, y que ocurrió antes, que su uso alimentario: los usos no alimentarios de las gramíneas pueden haber ido desde la fabricación de cestas y esteras al techado de las casas y el suministro de combustible. Para estos usos, era preciso utilizar una hoz para cortar los tallos de las gramíneas cerca de su base. Al cortar los tallos para usos no alimentarios, se obtuvieron también las espigas, que sin duda los hombres pronto empezaron a utilizar para su alimentación.

Las espigas que se pudieron cosechar de esta manera, eran preferentemente aquellas que tenían un raquis duro, o sea que, por una mutación genética, no eran capaces de soltar sus semillas. Tal como vimos arriba, son estos los cereales domesticados, que el hombre empezó a aprovechar no sólo para alimentarse, sino también para sembrar la siguiente cosecha. De esta manera, se puede aseverar que el uso de la hoz, o sea, un rasgo cultural, puede haber causado la domesticación de los cereales. Visto de esta manera, la domesticación fue un hecho fortuito, debido a un cambio cultural (el uso de hoces) que, por pequeño que pueda parecer, tuvo consecuencias trascendentales [53].

Por interesante que sean estas hipótesis socioculturales, a veces parecen bordear los límites de lo verosímil. Ciertos tipos de morteros de piedra natufienses, de una forma cónica alargada, con un hueco, han sido interpretados por algunos autores alternativamente como instrumentos musicales de percusión, símbolos de los órganos reproductivos femeninos, o los resultados de competencias entre albañiles. Sin embargo, su uso fue probablemente más práctico: por su forma parecen haber sido más bien utensilios para el procesamiento de cereales [54].

Celebraciones y los orígenes de la agricultura

Celebraciones, o sea fiestas, tanto rituales como más mundanas, pueden haber contribuido al origen de la agricultura. Esta es otra instancia de rasgos culturales que pueden haber estado implicados en la aparición de la agricultura.

En cuanto a las celebraciones rituales, cabe mencionar en primer lugar el caso de Göbekli Tepe. En este lugar, ubicado en Anatolia, en el sureste de la Turquía, se encontró el complejo ceremonial (templo) más viejo conocido, ya que data de hace 12.000 años, lo que lo hace coincidir con la Transición Neolítica (ver imagen) [55]. No se ha encontrado ningún poblado contemporáneo al lado del complejo ceremonial, de manera que se supone que los que construyeron el complejo, y los que celebraban allí sus ceremonias, venían de lejos y acampaban allá durante temporadas más o menos largas. Artefactos de obsidiana (un vidrio volcánico) encontrados en el sitio provienen de distintas partes de Anatolia y otras partes de la actual Turquía, lo que da una idea de los lugares de origen de las personas que visitaban, o iban de peregrinaje a, Göbekli Tepe [56].

Las gentes que se reunían en Göbekli Tepe, requerían de alimentación. Esta situación puede haber jugado un papel en el desarrollo de la agricultura. Göbekli Tepe se encuentra a tan sólo 30 kilómetros de las colinas de Karacadağ. Aquí es donde los genetistas han identificado el pariente silvestre más cercano al trigo domesticado y por lo tanto, luce probable que la domesticación del trigo se dio por aquellos lares. Es posible que la necesidad de obtener alimentos suficientes para los que trabajaban y se reunían en ceremonias en Göbekli Tepe, y tal vez otros sitios rituales aún por descubrir, había llevado al cultivo intensivo de cereales silvestres y a su posterior domesticación (ver la entrada de 30 noviembre 2019). Cuando la gente se dispersaba de los centros de rituales, de vuelta a sus pueblos, posiblemente se llevaban consigo semillas de las cepas domesticadas, extendiendo de esta manera el nuevo tipo de trigo por el Cercano y Medio Oriente [57].

Las comidas o celebraciones comunales, probablemente con un aspecto ritual, parecen haber sido importantes en aquellos tiempos. El yacimiento arqueológico de Hallan Çemi, en el este de la actual Turquía, era un asentamiento de cazadores-recolectores de hace diez mil años, a punto de empezar a criar animales: consistía en unas decenas de casas, con un espacio comunal donde al parecer se hacían reuniones y comidas conjuntas, siguiendo ciertos rituales juzgando el hallazgo de herramientas ornamentadas para la preparación de comida [58]. Aunque estas celebraciones hayan tenido un carácter ritual, es de suponer que también servían para fomentar el espíritu de comunidad entre los participantes [59].

Entre las celebraciones con raíces más antiguas están las que se realizan en honor a los muertos. De hecho, en muchas sociedades, aun hoy en día (pensemos por ejemplo en México) el culto a los antepasados juega un papel importante. Existen evidencias de celebraciones funerarias hasta en tiempos natufienses – o sea, justo antes de la transición neolítica [60]. En un yacimiento arqueológico del Neolítico en Israel, probablemente un recinto que se utilizaba para reuniones, se encontraron los restos de un banquete funerario: en una fosa se hallaron los cadáveres despedazados de ocho uros, y por encima un esqueleto; es posible que estos uros hayan proporcionado carne para hasta unos miles de personas [61].

También pueden haber fomentado la agricultura las fiestas mundanas, por ejemplo banquetes organizados por los líderes de un poblado en honor de algún visitante o acontecimiento. Tales acontecimientos sirvieron, por un lado, para fortalecer la cohesión dentro del grupo, y por otro, probablemente, para mostrar a los demás la prosperidad del grupo (y sus líderes), lo que proporcionaba a los banquetes un aspecto competitivo [62]. Estos banquetes requerían obviamente de grandes cantidades de alimentos, lo que puede haber propiciado el desarrollo de la agricultura [63]. Por encima de la alimentación diaria, se necesitaba tener un excedente de alimentos, que tenía que ser almacenado hasta el momento de su uso. La agricultura proporcionaba tales excedentes, que además – a diferencia de los productos de la caza – eran almacenables. Por lo tanto, se ha propuesto que la transición a la agricultura se debía a la necesidad de tener alimentos para las fiestas [64]. Esta teoría, sin embargo, es un poco controversial: por ejemplo, puede ser que sirva para ayudar a explicar la agricultura en ciertos casos particulares, pero no necesariamente como explicación universal; además, no se ha encontrado evidencia de grandes almacenes en las excavaciones arqueológicas de sitios neolíticos [65].

¿Alcohol la causa?

En muchas partes del mundo, no hay fiesta sin alcohol. Para nuestros ancestros, la situación no habrá sido distinta. Es de suponer que ya en tiempos remotos, los antecesores de nuestra especie se dieron cuenta de que la fruta fermentada no sólo puede ser comestible, sino que también causa una sensación placentera. Claro está, se necesita una mutación genética para que el cuerpo pueda procesar el alcohol, pero tal mutación no tardó en aparecer en la rama que condujo a Homo sapiens [66].

Las gentes de la cultura natufiense no sólo eran los primeros en producir pan, hace doce o trece mil años, o sea, antes de la domesticación del trigo, sino que también preparaban un tipo de cerveza, juzgando los restos de cebada encontrados en cuencos de piedra, consistentes con el proceso de elaboración de la cerveza. Este hallazgo indica que la elaboración de cerveza es, por lo menos, tan antigua como la del pan [67]. Evidencia circunstancial arqueológica sugiere que la cerveza puede haber jugado un papel importante en los rituales, o las fiestas, natufienses [68].

En la actual China apareció, hace casi diez mil años, una variante genética entre especialmente los pobladores del sureste de este país que facilita el procesamiento del alcohol en el hígado. Puesto que al mismo tiempo ocurrió en esta región la domesticación del arroz (ver la entrada del 30 noviembre 2019), es posible que se haya utilizado el arroz como base para bebidas alcohólicas para consumo humano [69]. En efecto, evidencias arqueológicas (restos orgánicos en recipientes de cerámica) muestran que en la China ya se estaba elaborando, hace nueve mil años, una bebida fermentada elaborada con arroz, miel y frutos (uva o espino) [70].

En efecto, varios de los primeros granos en ser domesticados eran más aptos para ser utilizados como la base de una bebida alcohólica fermentada que para hacer pan. El trigo einkorn, el primero en ser domesticado, carecía de suficiente gluten para hacer un buen pan – pero haría una base perfecta para fermentación [71]. Las semillas de la primera cebada domesticada tenían una dormancia corta, o sea, brotaban rápidamente; esto es malo para quienes querían almacenarlas para poco a poco convertirlas en pan, pero era ideal para los que querían fermentar la cebada y convertirla en cerveza [72]. El teosinte, precursor del maíz, no era comestible, pero puede haber servido para la elaboración de una bebida fermentada y esto puede explicar su cultivo y domesticación [73].

Todo esto hace pensar que las bebidas alcohólicas no sólo eran una parte importante de las fiestas de nuestros antepasados desde los tiempos de la transición a la agricultura, sino que éstas eran una motivación importante de esta transición. O sea, tal vez el placer del el alcohol fue la causa, o por lo menos unas de las causas, de la domesticación del grano, la transición neolítica, y el nacimiento de la sociedad moderna.

Revolución gradual

Cualesquiera haya sido la causa, o hayan sido las causas, de la transición a la agricultura, esta transición fue un proceso que duró miles de años. Durante esta fase de agricultura incipiente, el cultivo no fue sino una estrategia más para asegurarse de alimentos, al lado de la caza y la recolección [74]. Para que pudiera convertirse en una alternativa viable, debe haber habido un sistema mediante el cual los cultivadores tuviesen el derecho de usufructo de sus tierras y las cosechas; y los dueños de animales, la exclusividad de su uso. O sea, debe haberse desarrollado algún tipo de sistema de propiedad [75]. Inclusive es posible que tal sistema de propiedad haya sido uno de los principales incentivos para empezar a cultivar tierras y tener ganado: valía la pena ser el primero en ocupar los mejores terrenos [76].

Es importante resaltar que, una vez domesticadas plantas y domesticados animales, la antigua vida de caza y recolección no fue abandonada de una vez. Más bien, el cultivo probablemente se consideraba inicialmente como una manera más para obtener alimento, y las horas dedicadas en el cultivo reemplazaban sólo parte del tiempo dedicado en la caza y la recolección de frutos (ver imagen). En efecto, en el Levante mediterráneo la agricultura no arrancó al mismo tiempo en toda la región, y aun en zonas donde se adoptó inicialmente, ocurrieron intervalos en los que se dejó de lado el cultivo [77]. Sólo paulatinamente, las ventajas sociales de la agricultura empezaron a ser tan grandes que se empezó a reducir el tiempo dedicado a la caza y la recolección [78].

En el Levante, la caza de gacelas continuó, probablemente ocasionalmente pero a gran escala, hasta por lo menos hace 6000 años [79]. O sea, no es por falta de gacelas que se domesticaron ciertos animales. En las montañas del Líbano se encontró una cueva que fue utilizada como base para la caza de ovejas salvajes durante la fase inicial del Neolítico [80]. La recolección de vegetales y frutos en el monte tampoco desapareció: aun hoy en día, por ejemplo en tiempos de escasez de alimentos, en muchas partes del mundo hombres y especialmente mujeres se adentran en los bosques para buscar hongos y frutos comestibles.

En Europa, los pueblos en el área del Báltico continuaron el consumo de peces, tanto de los ríos como del mar, después de haber empezado a cultivar cereales y tener animales, hace seis mil años [81]. En el noreste de Norteamérica, en el área de los grandes lagos, las gentes practicaban la agricultura entre 900 y 1600 dC, pero su principal sustento seguía siendo la caza [82].

Inclusive hubo grupos de personas que se opusieron a practicar el cultivo: en la costa mediterránea del norte de África se encontraron, en la superficie de utensilios culinarios de hace siete mil años, sólo restos de granos silvestres, aunque el cultivo de granos domesticados ya había sido introducido en la región [83].

Domesticaciones en el mundo

Hasta ahora hemos hablado principalmente de las domesticaciones que ocurrieron en el Medio Oriente, en la zona denominada el Levante mediterránea y el Creciente Fértil. Pero también hubo otras partes del mundo, por lo menos unas diez, en las que, de manera independiente, se desarrolló la agricultura mediante la domesticación de ciertas especies vegetales y/o animales [84].

Entre estas áreas donde surgió la agricultura de manera independiente, aparte del Oriente Medio, se encuentran las siguientes:

- Asia oriental. La agricultura surgió en distintas partes de la actual China, en parte de manera independiente, en parte interrelacionada [85]. De la domesticación, en China y alrededores, de varios cereales, tales como el arroz, la soja (soya) y el mijo [86], y ciertos animales tales como la gallina, ya hablamos en las entradas de 30 noviembre 2019 y 7 marzo 2020. En Japón hubo varias sociedades de cazadores-recolectores que empezaron a dedicarse, a tiempo parcial, a la agricultura; probablemente domesticaron algunas especies, entre las que se encuentran varios árboles tales como el nogal [87]. En Corea pueden haber sido domesticadas de manera independiente algunas especies vegetales, entre las que se encuentra la soja [88].

- Subcontinente indio. Se dieron cultivos tempranos, del arroz entre otros, en distintas regiones, aunque queda por ver cuántos de estos cultivos fueron domesticados independientemente, y no importados de afuera [89].

- Papúa Nueva Guinea. El cultivo de la banana, la caña de azúcar, el taro y un tipo de batata empezó en esta isla grande hace más de siete mil años [90]. Esto iba de la mano de la aparición de asentamientos permanentes, y un Neolítico independiente del resto de la región [91].

- El este de Norteamérica. Las domesticaciones empezaron más tarde en esta región que en otras (hace unos cinco mil años). Entre las más conocidas se encuentra el girasol [92]. En la entrada de 7 marzo 2020, ya se mencionó la domesticación del pavo en esta región.

- América Central y Suramérica. Una multitud de especies vegetales fueron domesticadas en lugares distintos. Aparte del maíz, el tomate y la patata (ver la entrada del 30 noviembre 2019), se pueden mencionar la yuca, la batata, el algodón, el maní (cacahuete), varios frijoles, etc. [93].

De estos centros de domesticación, la agricultura se extendió a las regiones aledañas, en parte mediante migraciones de los primeros agricultores que se llevaban no sólo la agricultura, sino también sus idiomas y culturas [94]. De esta expansión de la agricultura hablaremos en una próxima entrada.

Conclusiones

¿A qué se debe, pues, la transición a la agricultura? Como ocurre tantas veces cuando existen muchas explicaciones para un fenómeno social complejo, es imposible aseverar que hay una sola razón por la transición a la agricultura que, en el Medio Oriente, empezó hace unos doce mil años. Hay explicaciones externas (ambientales) e internas (culturales), y lo más probable es que – puesto que lo ambiental y lo cultural están entrelazados – la transición agrícola se debe a una combinación de factores ambientales y culturales.

Lo que la agricultura les ofreció a los humanos, no era una mejor salud, o más seguridad contra violencia o contratiempos económicos, sino una gran cantidad de alimento, que les permitió multiplicarse de forma exponencial. Por eso la agricultura apareció, no una sola vez, sino unas diez veces de manera independiente en continentes distintos. Si fue un error, tal como sostuvo Jared Diamond, fue un error repetido múltiples veces y por buenas razones: la tierra no daba más para alimentar a la población, que estaba necesitando más alimentos, bien sea para la mera supervivencia, bien sea para celebraciones y rituales.

La agricultura trajo consigo una multitud de consecuencias, no siempre positivas: aumentaron las enfermedades, creció la violencia, se desarrollaron las jerarquías sociales y políticas, aparecieron los estados, los reyes y las guerras, se sembraron las semillas de la sociedad moderna… De estas cosas hablaremos en la próxima entrada.

Esta entrada es una versión retrabajada y actualizada de una entrada que publiqué en mi blog, ahora cerrado, “Los tiempos del cambio”.

Nota: la foto en el encabezado de la entrada muestra cuernos de uro (toro salvaje) en una vivienda de Çatalhöyük. Fuente: www.catalhoyuk.org.uk/tr.

[1] Cohen, M.N. y Armelagos, G. (editores), 1984. Paleopathology at the origins of agriculture. Academic Press, Orlando, Florida.

[2] Diamond, J., 1987 y 1999. The worst mistake in the history of the human race. Discover Magazine. www3.gettysburg.edu › ~dperry › Intro › Diamond & https://www.discovermagazine.com/planet-earth/the-worst-mistake-in-the-history-of-the-human-race.

[3] Bowles, S., 2011. Cultivation of cereals by the first farmers was not more productive than foraging. Proceedings National Academy of Sciences, 108 (12), 4760-4765. https://doi.org/10.1073/pnas.1010733108.

[4] Dyble, M., Thorley, J., Page, A.E., Smith, D. y Bamberg Migliano, A., 2019. Engagement in agricultural work is associated with reduced leisure time among Agta hunter-gatherers. Nature Human Behaviour, 3, 792-796. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0614-6.

[5] Bowles, 2011. Ver nota 3.

[6] Gross, M., 2013. The paradoxical evolution of agriculture. Current Biology, 23 (16), R667-R670. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.001.

[7] Diamond, J. y Bellwood, P., 2003. Farmers and their languages: The first expansion. Science, 300, 597-603. www.sciencemag.org.

[8] Harari, Y.N., 2011. Sapiens. A brief history of humankind. Penguin Random House. Pág. 102-109.

[9] Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis.

[10] Gross, M., 2013. The paradoxical evolution of agriculture. Current Biology, 23 (16), R667-R670. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.001.

[11] Mummert, A., Esche, E., Robinson, J. y Armelagos, G., 2011. Stature and robusticity during the agricultural transition: Evidence from the bioarchaeological record. Economics and Human Biology, 9, 284-301. www.elsevier.com/locate/ehb.

[12] Bocquet-Appel, J.-P., 2009. The demographic impact of the agricultural system in human history. Current Anthropology, 50 (5), 657-660.

[13] Bocquet-Appel, J.-P., 2002. Paleoanthropological traces of a Neolithic demographic transition. Current Anthropology, 43 (4), 637-650. Bocquet-Appel, J.-P., 2011. When the world’s population took off: the springboard of the Neolithic demographic transition. Science, 333 (6042), 560-561. https://science.sciencemag.org/content/333/6042/560.

[14] Balter, M., 2005. The goddess and the bull. Çatalhöyük: an archeological journey to the dawn of civilization. Free Press, New York. Pág. 182-183. Ver también: Balter, M., 2005. The seeds of civilization. Smithsonian Magazine, mayo 2005. www.smithsonianmag.com/history/the-seeds-of-civilization-78015429.

[15] Leach, H.M., 2003. Human domestication reconsidered. Current Anthropology, 44 (3), 349-368. https://doi.org/10.1086/368119.

[16] Zanella, M. y otros, 2019. Dosage analysis of the 7q11.23 Williams region identifies BAZ1B as a major human gene patterning the modern human face and underlying self-domestication. Science Advances, 5, eaaw7908. https://advances.sciencemag.org/content/advances/5/12/eaaw7908.full.pdf.

[17] Scott, J., 2011. Four domestications: fire, plants, animals, and… us. The Tanner Lectures on Human Values, Harvard. https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/Scott_11.pdf.

[18] Harari, 2011, pág. 91-93. Ver nota 8.

[19] Ver: www.nationalgeographic.com/news/2013/3/130302-dog-domestic-evolution-science-wolf-wolves-human.

[20] Russell, N., 2012. Social zooarchaeology: humans and animals in prehistory. Cambridge University Press. Ver también: https://phys.org/news/2012-01-guilt-gender-roles-human-animal.html.

[21] Lestel, D. y Taylor, H., 2013. Shared life: An introduction. Social Science Information, 52 (2), 183-186. http://ssi.sagepub.com/content/52/2/183.

[22] York, R. y Mancus, P., 2013. The invisible animal: anthrozoology and macrosociology. Sociological Theory, 31 (1), 75-91. https://doi.org/10.1177/0735275113477085.

[23] Shipman, P., 2010. The animal connection and human evolution. Current Anthropology, 51 (4), 519-538. www.jstor.org/stable/10.1086/653816.

[24] Richerson, P.J., Boyd, R. y Bettinger, R.L., 2001. Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis. American Antiquity, 66 (3), 387-411. Abbo, S., Lev-Yadun, S. y Gopher, A., 2010. Yield stability: an agronomic perspective on the origin of Near Eastern agriculture. Vegetation History and Archaeobotany, 19, 143-150.

[25] Bettinger, R., Richerson, P. y Boyd, R., 2009. Constraints on the development of agriculture. Current Anthropology, 50 (5), 627-631.

[26] Balter, 2005. Ver nota 14. Ver también: Simmons, A.H., 2007/2010. The Neolithic Revolution in the Near East. Transforming the human landscape. University of Arizona Press.

[27] Bar-Yosef, O., 1998. The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology, 6 (5), 159–177. www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/baryo.pdf. Bar-Yosef, O., 2011. Climatic Fluctuations and Early Farming in West and East Asia. Current Anthropology, 52 (S4), S175-S193. www.jstor.org/stable/10.1086/659784.

[28] Willcox y otros, 2009. Ver nota 4.

[29] Stiner, M.C., 2001. Thirty years on the “Broad Spectrum Revolution” and Paleolithic demography. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98 (13), 6993-6996. www.pnas.org/content/98/13/6993. Ver también: https://en.wikipedia.org/wiki/Broad_spectrum_revolution.

[30] Weiss, E., Wetterstrom, W., Nadel, D. y Bar-Yosef, O., 2004. The broad spectrum revisited: Evidence from plant remains. Proceedings National Academy of Sciences, 101 (26), 9551-9555. www.pnas.org.

[31] Marom, N. y Bar-Oz, G., 2013. The prey pathway: a regional history of cattle (Bos taurus) and pig (Sus scrofa) domestication in the northern Jordan Valley, Israel. PLoS ONE, 8 (2), e55958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055958.

[32] Moore, A.M.T., Hillman, G.C. y Legge, A.J., 2000. Village on the Euphrates. From foraging to farming at Abu Hureyra. Oxford University Press. Pág. 393-395.

[33] Moore, A.M.T. y Hillman, G.C., 1992. The Pleistocene to Holocene transition and human economy in southwest Asia: the impact of the Younger Dryas. American Antiquity, 57 (3), 482-494. www.jstor.org/stable/280936.

[34] Gupta, A.K., 2004. Origin of agriculture and domestication of plants and animals linked to early Holocene climate amelioration. Current Science, 87 (1), 54-59.

[35] Cohen, M.N., 1979. The food crisis in prehistory: overpopulation and the origins of agriculture. Yale University Press.

[36] Lieberman, D.E., 1993. The rise and fall of seasonal mobility among hunter-gatherers: The case of the southern Levant. Current Anthropology, 34 (5), 599-631. https://psycnet.apa.org/doi/10.1086/204209.

[37] Byrd, B.F., 2005. Reassessing the emergence of village life in the Near East. Journal of Archaeological Research, 13 (3), 231-290. https://link.springer.com/article/10.1007/s10814-005-3107-2.

[38] Zheng, H.-X., Yan, S., Qin, Z.-D. y Jin, L., 2012. MtDNA analysis of global populations support that major population expansions began before Neolithic Time. Scientific Reports, 2, 45. www.nature.com/articles/srep00745. Aimé, C. y otros, 2013. Human genetic data reveal contrasting demographic patterns between sedentary and nomadic populations that predate the emergence of farming. Molecular Biology and Evolution, 30 (12), 2629-2644, https://doi.org/10.1093/molbev/mst156.

[39] Weitzel, E.M. y Codding, B.F., 2016. Population growth as a driver of initial domestication in Eastern North America. Royal Society open science, 3, 160319. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160319.

[40] Scott, 2011. Ver nota 17.

[41] Grosman, L., Munro, N.D., Abadi, I., Boaretto, E., Shaham, D., Belfer-Cohen, A. y Bar-Yosef, O., 2016. Nahal Ein Gev II, a Late Natufian community at the Sea of Galilee. PLoS ONE, 11 (1), e0146647. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146647.

[42] Weitzel, E.M., 2019. Declining foraging efficiency in the middle Tennessee River Valley prior to initial domestication. American Antiquity, 84, 191–214. https://doi.org/10.1017/aaq.2018.86.

[43] Zeder, M.A. y Smith, B.D., 2009. A conversation on agricultural origins: talking past each other in a crowded room. Current Anthropology, 50 (5), 681-690. https://doi.org/10.1086/605553. Zeder, M.A., 2011. The origins of agriculture in the Near East. Current Anthropology, 52 (S4), S221-S235. www.jstor.org/stable/10.1086/659307.

[44] Goring-Morris, A.N. y Belfer-Cohen, A., 2011. Neolithization processes in the Levant: the outer envelope. Current Anthropology, 52 (S4), S195-S208. www.jstor.org/stable/10.1086/658860.

[45] Gremillion, K.J., Barton, L. y Piperno, D.R., 2014. Particularism and the retreat from theory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111 (17), 6171-6177. https://doi.org/10.1073/pnas.1308938110.

[46] Pike, G.H., 2010. Optimal foraging theory: introduction. Encyclopedia of Animal Behavior, 2010, 601-603. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045337-8.00210-2. Ver también: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_forrajeo_%C3%B3ptimo.

[47] Kavanagh, P.H., Vilela, B., Haynie, H.J., Tuff, T., Lima-Ribeiro, M., Gray, R.D., Botero, C.A. y Gavin, M.C., 2018. Hindcasting global population densities reveals forces enabling the origin of agriculture. Nature Human Behaviour, 2, 478-484. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0358-8.

[48] Collard, M., Buchanan, B. y O’Brien, M.J., 2013. Population size as an explanation for patterns in the paleolithic archaeological record: more caution is needed. Current Anthropology, 54 (S8), S388-S396. www.jstor.org/stable/10.1086/673881. Collard, M., Vaesen, K., Cosgrove, R. y Roebroeks, W., 2016. The empirical case against the ‘demographic turn’ in Palaeolithic archaeology. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 371, 20150242. http://doi.org/10.1098/rstb.2015.0242.

[49] Cauvin, J., 2002. The symbolic foundations of the Neolithic Revolution in the Near East. En: Kuijt, I. (ed.), Life in Neolithic Farming Communities; pág. 235-252. Fundamental Issues in Archaeology. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/b110503.

[50] Balter 2005, pág. 166-167. Ver nota 14.

[51] Cauvin, 2002. Ver nota 49.

[52] Balter 2005, pág. 179-183. Ver nota 14.

[53] Hodder, I., 2006. The leopard’s tale. Revealing the mysteries of Çatalhöyük. Thames & Hudson. Pág. 244-245.

[54] Rosenberg, D. y Nadel, D., 2014. The sounds of pounding: boulder mortars and their significance to Natufian burial customs. Current Anthropology, 55 (6), 784-812. www.jstor.org/stable/10.1086/679287. Eitam, D., 2020. Sex, prestige, and booming death—or eating bread: Natufian low-level food production in southwest Asia (15,000–11,500 Cal BP). Current Anthropology, 61 (1), 124-128. https://doi.org/10.1086/706527. Rosenberg, D. y Nadel, D., 2020. The function and context of Natufian stone mortars: a reply to Eitam. Current Anthropology, 61 (1), 129-131. https://doi.org/10.1086/706528.

[55] Schmidt, K., 2006. Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. C.H. Beck, München. Ver también: Mann, C.C., 2011. The birth of religion (El nacimiento de la religión). National Geographic, junio 2011. https://archive.nationalgeographic.com/national-geographic/2011-jun/flipbook/34. Soler Polo, S., 2012. Göbekli Tepe, el primer templo de la historia. National Geographic Historia, 104, 94-96. Scham, S., 2008. The world’s first temple. Archaeology, 61 (6), 22-27. https://archive.archaeology.org/0811/abstracts/turkey.html.

[56] Carter, T., Le Bourdonnec, F.-X., Poupeau, G. y Schmidt, K., 2012. Towards an Archaeology of Pilgrimage: Sourcing Obsidian from the PPN Temple Complex of Göbekli Tepe. 7th International Conference on the Chipped and Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic. http://ppn7conference.blogspot.com/p/abstracts.html.

[57] Mithen, S., 2003. Neolithic beginnings in western Asia and beyond. The British Academy Review, 7, 45-49. www.thebritishacademy.ac.uk/neolithic-beginnings-western-asia-and-beyond.

[58] Rosenberg, M. y Redding, R.W., 2002. Hallan Çemi and early village organization in eastern Anatolia. En: Kuijt, I. (ed.), Life in Neolithic Farming Communities; pág. 39-62. Fundamental Issues in Archaeology. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/b110503.

[59] Kuijt, I., 2002. Keeping the peace: ritual, skull caching, and community integration in the Levantine Neolithic. En: Kuijt, I. (ed.), Life in Neolithic Farming Communities; pág. 137-164. Fundamental Issues in Archaeology. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/b110503.

[60] Munro, N.D. y Grosman, L., 2010. Early evidence (ca. 12,000 B.P.) for feasting at a burial cave in Israel. Proceedings National Academy of Sciences, 107 (35), 15362-15366. www.pnas.org.

[61] Goring-Morris, N. y Kolska Horwitz, L., 2007. Funerals and feasts during the Pre-Pottery Neolithic B of the Near East. Antiquity, 81 (314), 902-919. https://doi.org/10.1017/S0003598X00095995.

[62] Hayden, B., 2009. The proof is in the pudding. Feasting and the origins of domestication. Current Anthropology, 50 (5), 597-601. www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/605110. Hayden, B., 2014. Competitive feasting before cultivation? A comment on Asouti and Fuller. Current Anthropology, 55 (2), 230-231. www.jstor.org/stable/10.1086/675378.

[63] Asouti, E. y Fuller, D.Q., 2013. A contextual approach to the emergence of agriculture in southwest Asia: reconstructing Early Neolithic plant-food production. Current Anthropology, 54 (3), 299-345. www.jstor.org/stable/10.1086/670679.

[64] Hayden, 2009. Ver nota 62.

[65] Kuijt, I., 2009. What do we really know about food storage, surplus, and feasting in preagricultural communities? Current Anthropology, 50 (5), 641-644.

[66] Hockings, K. y Dunbar, R. (editors), 2019. Alcohol and Humans: A Long and Social Affair. Oxford University Press. Ver también: https://phys.org/news/2019-12-alcohol-tolerance-ancestors-extinction.html.

[67] Liu, L., Wang, J., Rosenberg, D., Zhao, H., Lengyeld, G. y Nadel, D., 2018. Fermented beverage and food storage in 13,000 y-old stone mortars at Raqefet Cave, Israel: Investigating Natufian ritual feasting. Journal of Archaeological Science: Reports, 21, 783-793. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.08.008.

[68] Hayden, B., Canuel, N. y Shanse, J., 2013. What was brewing in the Natufian? An archaeological assessment of brewing technology in the Epipaleolithic. Journal of Archaeologica Method and Theory, 20, 102-150. https://doi.org/10.1007/s10816-011-9127-y.

[69] Peng, Y., Shi, H., Qi, X., Xiao, C., Zhong, H., Ma, R.Z. y Su, B., 2010. The ADH1B Arg47His polymorphism in East Asian populations and expansion of rice domestication in history. BMC Evolutionary Biology, 10, 15. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-15.

[70] McGovern, P. y otros, 2004. Fermented beverages of pre- and proto-historic China. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101 (51), 17593-17598. https://doi.org/10.1073/pnas.0407921102.

[71] Hockings y Dunbar, 2019. Ver nota 66. Ver también: www.thebritishacademy.ac.uk/blog/why-humans-love-alcohol.

[72] Sato, K. y otros, 2016. Alanine aminotransferase controls seed dormancy in barley. Nature Communications, 7, 11625. www.nature.com/articles/ncomms11625.

[73] Ver: https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/how-beer-gave-us-civilization.html.

[74] Bar-Yosef, 2011. Ver nota 27.

[75] Bowles, S. y Choi, J.-K., 2013. Coevolution of farming and private property. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110 (22), 8830-8835. https://doi.org/10.1073/pnas.1212149110. Gallagher, E.M., Shennan, S.J. y Thomas, M.G., 2015. Transition to farming more likely for small, conservative groups with property rights, but increased productivity is not essential. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (46), 14218-14223. https://doi.org/10.1073/pnas.1511870112.

[76] Bowles, S. y Choi, J.-K., 2019. The Neolithic agricultural revolution and the origins of private property. Journal of Political Economy, 127 (5), 2186-2228. https://doi.org/10.1086/701789.

[77] Belfer-Cohen, A. y Bar-Yosef, O., 2002. Early sedentism in the Near East. En: I. Kuijt (ed.), Life in Neolithic Farming Communities. Fundamental Issues in Archaeology; pág. 19-38. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47166-3_2.

[78] Bowles, 2011. Ver nota 3.

[79] Bar-Oz, G., Zeder, M. y Hole, F., 2011. Role of mass-kill hunting strategies in the extirpation of Persian gazelle (Gazella subgutturosa) in the northern Levant. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (18), 7345. www.pnas.org.

[80] Rhodes, S., Banning, E.B. y Chazan, M., 2020. Mugharat an-Nachcharini: A specialized sheep-hunting camp reveals high-altitude habitats in the earliest Neolithic of the Central Levant. PLoS ONE, 15 (1), e0227276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227276.

[81] Craig, O.E. y otros, 2011. Ancient lipids reveal continuity in culinary practices across the transition to agriculture in Northern Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (44), 17910-17915. https://doi.org/10.1073/pnas.1107202108.

[82] Watts, C.M., White, C.D. y Longstaffe, F.J., 2011. Childhood diet and Western Basin tradition foodways at the Krieger site, Southwestern Ontario, Canada. American Antiquity, 76 (3), 446-472. https://doi.org/10.7183/0002-7316.76.3.446.

[83] Lucarini, G., Radini, A., Barton, H. y Barker, G., 2016. The exploitation of wild plants in Neolithic North Africa. Use-wear and residue analysis on non-knapped stone tools from the Haua Fteah cave, Cyrenaica, Libya. Quaternary International, 410, Part A, 77-92. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.109.

[84] Price, T.D. y Bar-Yosef, O., 2011. The origins of agriculture: new data, new ideas: an introduction to Supplement 4. Current Anthropology, 52 (S4), S163-S174. www.jstor.org/stable/10.1086/659964.

[85] Cohen, D.J., 2011. The beginnings of agriculture in China: a multiregional view. Current Anthropology, 52 (S4), S273-S293. www.jstor.org/stable/10.1086/659965.

[86] Zhao, Z., 2011. New archaeobotanic data for the study of the origins of agriculture in China. Current Anthropology, 52 (S4), S295-S306. www.jstor.org/stable/10.1086/659308.

[87] Crawford, G.W., 2011. Advances in understanding early agriculture in Japan. Current Anthropology, 52 (S4), S331-S345. http://www.jstor.org/stable/10.1086/658369.

[88] Lee, G.-A., 2011. The transition from foraging to farming in prehistoric Korea. Current Anthropology, 52 (S4), S307-S329. www.jstor.org/stable/10.1086/658488.

[89] Fuller, D.Q., 2011. Finding plant domestication in the Indian Subcontinent. Current Anthropology, 52 (S4), S347-S362. www.jstor.org/stable/10.1086/658900.

[90] Denham, T., 2011. Early agriculture and plant domestication in New Guinea and island southeast Asia. Current Anthropology, 52 (S4), S379-S395. www.jstor.org/stable/10.1086/658682.

[91] Shaw, B. y otros, 2020. Emergence of a Neolithic in highland New Guinea by 5000 to 4000 years ago. Science Advances, 6, eaay4573. https://advances.sciencemag.org/content/6/13/eaay4573.

[92] Smith, B.D., 2011. The cultural context of plant domestication in eastern North America. Current Anthropology, 52 (S4), S471-S484. www.jstor.org/stable/10.1086/659645.

[93] Piperno, D.R., 2011. The origins of plant cultivation and domestication in the New World tropics: patterns, process, and new developments. Current Anthropology, 52 (S4), S453-S470. www.jstor.org/stable/10.1086/659998.

[94] Bellwood, P., 2011. Holocene population history in the Pacific region as a model for worldwide food producer dispersals. Current Anthropology, 52 (S4), S363-S378. www.jstor.org/stable/10.1086/658181.

Un pedazo de entrada!

Hay dos notas menores: actualmente, salir por el campo en Europa es ir de paseo al parque, pero en la época en que comentas, había animales terribles, incluyendo leones, osos y grandes hervíboros como los propos uros que debían de ser muy peligrosos para los humanos, cosa que no debía ser el caso de los lobos (aunque s elleben tan mala prensa)

El pavo real (Pavo cristatus) es un ave del sur de la India, lo que sí se domesticó en el este de America era el pavo que en Mexico se llama guajolote (Meleagris gallopavo)

Gracias por el artículo y perdón por la interrupción.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias por tus comentarios y correcciones – son bienvenidos! Ya le quité lo de «real» al pavo.

Me gustaMe gusta

perdón por el se «lleben»

Me gustaMe gusta

Que investigación tan interesante, gracias por ayudarnos a entender nuestro pasado.

Me gustaMe gusta