Durante la larga historia de nuestro planeta tierra se han dado muchos acontecimientos espectaculares. Pero el hito más relevante ha sido, sin duda, la aparición de la vida. De todos los cuerpos celestes conocidos, hasta la fecha nuestro planeta es el único del cual sabemos que alberga vida. Tenemos curiosidad de saber si existen formas de vida en algunos otros cuerpos celestes, y la estamos buscando. Para esto necesitamos saber cuáles son las características de la vida, cómo definirla, para saber qué buscar.

Todos sabemos qué es la vida, ¿verdad? Así también lo pensaron los investigadores científicos, hasta el momento que tenían que contestar preguntas tales cómo “los virus (ver el encabezado de esta entrega), ¿son formas de vida a no?”, “un órgano de un animal está vivo, pero ¿es vida?”, o “¿cuál es el primer compuesto que se puede llamar vivo?”. Si los primeros organismos se formaron a partir de materia inanimada, ¿en qué momento se puede hablar de la aparición de la vida? ¿Qué requiere un objeto para ser considerado vivo?

Estas preguntas dejaron en claro que el concepto de la vida no es tan obvio como se pensaba, y que es preciso entender los límites de qué es la vida. En este sentido surgieron unas cuantas definiciones de la misma. Muchos han propuesto definiciones del fenómeno vida, pero – ya os adelanto la conclusión de esta entrega – hasta la fecha ninguna ha resultado ser completamente satisfactoria. Consideremos pues, algunas de estas definiciones y veamos por qué no son perfectas. Terminaremos esta entrega con la definición que, por ahora, es la más aceptada, y hablaremos de hasta qué punto nos puede ayudar a la hora de determinar en qué momento del desarrollo de los primeros organismos podemos afirmar que ha aparecido la vida.

Definiciones del diccionario

Toda definición de la vida debe ser lo suficientemente amplia para que incluya no sólo toda la vida terrestre, sino también tipos hipotéticos de vida extraterrestre que pueden ser fundamentalmente distintas de la vida que conocemos.

Veamos, para empezar, qué nos cuentan los diccionarios acerca de la vida. La Real Academia Española, por ejemplo, tiene unas cuantas definiciones de la palabra “vida”, y las que nos interesan a nosotros son las siguientes[1]:

- Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee.

- Estado de actividad de los seres orgánicos.

Otro gran diccionario español, el de Espasa-Calpe, entre muchas definiciones de vida, da las siguientes[2]:

- Capacidad de los seres vivos para desarrollarse, reproducirse y mantenerse en un ambiente.

- Existencia de seres vivos.

Algunas de estas definiciones son más útiles que otras. En particular, la primera definición del Espasa-Calpe nos pudiera servir. Habla de crecimiento, de reproducción y de adaptación. Quizás son éstas algunas de las propiedades que caracterizan a los seres vivos; tal vez nos sirven como puntos de referencia en nuestra búsqueda de una definición de la vida.

Así que, al parecer, hay algunos aspectos que pudieran caracterizar la vida:

- La capacidad de mantener su integridad. Esta estabilidad se llama homeostasis en términos científicos[3].

- La capacidad de reproducirse. Obviamente, los descendientes deben ser parecidos (mas no necesariamente idénticos) a sus progenitores.

- La capacidad de ajustarse a su ambiente. La adaptación al ambiente pasa por el camino de la evolución, por medio de mutaciones, o sea, errores de reproducción.

Veamos cómo han sido utilizadas estas capacidades en las distintas definiciones de la vida.

Definiciones enfocadas hacia homeostasis, reproducción, y adaptación

Algunas definiciones enfatizan la capacidad de reproducción que es inherente a la vida. Y es verdad: la capacidad de la vida de reproducirse es fundamental. Pero la situación no es tan simple. El bioquímico Daniel Koshland contó la siguiente anécdota al respecto[4]:

“¿Qué es la vida? Recuerdo una conferencia de la élite científica que buscaba la respuesta a esa pregunta. ¿Es una enzima viva? ¿Es un virus vivo? ¿Es una célula viva? Después de muchas horas de lanzar globos prometedores que definían la vida en una oración, seguidas por pinchazos de estos globos igualmente concluyentes, una solución se nos apareció: “La capacidad de reproducirse – esa es la característica esencial de la vida”, dijo un estadista de la ciencia. Todos se mostraron de acuerdo en que lo esencial de la vida era la capacidad de reproducirse, hasta que se oyó una voz pequeña. “Entonces, un conejo es muerto. Dos conejos – un macho y una hembra – están vivos, pero solo, cualquiera de los dos está muerto”. En ese momento, todos nos convencimos de que, aunque todo el mundo sepa qué es la vida, no existe una definición sencilla de la vida.”

Además, si nos guiamos únicamente por la función de reproducción, los cristales, que se reproducen en cierto modo, pudieran ser considerados vivos, mientras que las mulas y los eunucos no.

Puesto que un solo conejo es obviamente un ser vivo, así como lo es una mula o un eunuco, debe haber un fallo en el razonamiento. En efecto: tal cómo explica Krzysztof Chodasewicz (1982-2016), filósofo de la biología polaco, lo que cuenta es que un conejo es miembro del conjunto de conejos, que se pueden reproducir, y por lo tanto cada conejo es un ser vivo. Asimismo, los eunucos son miembros de la especie humana, cuyos miembros normalmente son capaces de reproducirse, y las mulas provienen inclusive de dos especies: los caballos y los asnos[5].

Si se combina la capacidad de reproducirse con la homeostasis, o sea la estabilidad del organismo, y la capacidad de evolucionar y así adaptarse a su entorno, surge una descripción bastante buena de lo que es la vida. En este sentido, he aquí varias definiciones que integran estas características, aunque utilizando muchas palabras[6]:

- Los seres vivos son sistemas que tienden a responder a los cambios en su entorno, y dentro de ellos mismos, de tal forma que se promueva su propia continuidad.

- La vida es una característica de sistemas auto-organizadores, auto-recicladores que consisten en poblaciones de replicadores que son capaces de mutación, alrededor de la mayoría de los cuales evolucionan organismos homeostáticos que metabolizan.

- Tipo de organización de la materia que produce diversas formas de interacción de complejidad variable, cuya característica principal es la de replicarse casi perfectamente mediante el uso de materia y energía disponible en su medio ambiente al que pueden adaptarse.

En esta definición “casi perfectamente” se refiere a las mutaciones que ocurren durante la replicación de organismos y que pueden proporcionar beneficios adaptativos.

- La vida es un sistema abierto, potencialmente auto-perpetuándose, de reacciones orgánicas vinculadas, catalizadas al mismo tiempo y casi isotérmicamente por sustancias químicas complejas (enzimas) que son a su vez producidas por el sistema abierto.

Definiciones sistémicas

Otros investigadores adoptan un punto de vista sistémico. Una definición sistémica de la vida es que los seres vivos son auto-organizadores y autopoiéticos (o sea, capaces de reproducirse y mantenerse por sí mismos[7]). Variantes de esta definición incluyen la definición del biólogo teórico estadounidense Stuart Kauffman que considera a la vida como un agente autónomo o un sistema multi-agente capaz de reproducirse, y de completar al menos un ciclo de trabajo termodinámico. Alternativamente, se puede decir que la vida consiste en tener la capacidad para el metabolismo y el movimiento, o que la vida es auto-reproducción “con variaciones” o “con una tasa de error por debajo del umbral de la sostenibilidad”[8].

Autopoiesis es importante, mas no suficiente para definir la vida, consideran Stéphane Tirard y colegas, quienes afirman que es preciso incluir la evolución y el material genético en la definición de la vida[9]:

“Es cierto que los sistemas vivos están dotados de propiedades de los sistemas químicos replicativos autopoiéticos, capaces de autoorganización. Sin embargo, hay una distinción importante entre evolución puramente fisicoquímica y la selección natural, que es una de las características distintivas de la biología. A pesar de muchas especulaciones publicadas, la naturaleza básica de la vida no puede ser entendida en ausencia de material genético y la evolución darwiniana, y es razonable suponer que esto fue una de las propiedades definitorias de los primeros sistemas biológicos que aparecieron”.

Definiciones termodinámicas

También es posible caracterizar la vida en términos de la interacción entre los organismos y su entorno, en términos de flujos de energía y afines. Es aquí que entramos en el terreno de la termodinámica.

La termodinámica es la rama de las ciencias naturales que se ocupa de la transformación de energía, particularmente la conversión de calor en energía y vice versa. Nació debido a que los constructores de las máquinas de vapor, los motores de la Revolución Industrial, necesitaron conocimiento con respecto a lo que pasa exactamente si un gas se calienta, se expande y pone así en moción una máquina. Pero, a pesar de sus orígenes muy prácticos, la termodinámica es una ciencia con relevancia en muchos otros ámbitos, incluyendo el de la vida, ya que se puede considerar a los organismos vivos como máquinas que transforman energía en trabajo.

Un concepto importante en la termodinámica es el de la entropía, o sea el desorden de un sistema. La entropía es la parte de la energía de un sistema que no puede ser utilizada para realizar trabajo. En todos los sistemas cerrados, reza la Segunda Ley de la Termodinámica, la entropía aumenta en el tiempo. La entropía más alta la tiene un sistema termodinámico en equilibrio con su ambiente, que no recibe ni proporciona energía a su entorno[10].

En el caso de los sistemas biológicos, o sea los organismos, un organismo que está en equilibrio con su entorno, es un organismo muerto. Los organismos vivos reciben energía de su entorno, en la forma de alimentos y ciertos componentes del aire, y devuelven desechos de baja calidad. No están en equilibrio con su ambiente, y en lugar de incrementar su entropía, la reducen: un organismo vivo es muy ordenado, con estructuras internas estables y complejas. Esta situación, este desequilibrio permanece mientras que el organismo esté vivo. (Pero no se escapa a la Segunda Ley, ya que un organismo no es un sistema cerrado: al intercambiar energía con su ambiente, un organismo y su ambiente son un solo sistema termodinámico, cuya entropía total aumenta con el tiempo aunque el organismo reduzca la suya.)

Ya que los organismos pueden ser descritos en términos termodinámicos, es lógico que hayan surgido definiciones de la vida que se originen justamente en la termodinámica. Entre las definiciones termodinámicas del fenómeno vida, se encuentran las dadas por algunos científicos, entre los cuales, en los años veinte del siglo pasado, Erwin Schroedinger. Estas definiciones dicen que la vida es uno de esos sistemas los cuales pueden bajar su desorden interno (entropía) a expensas del desorden del ambiente. Esta reducción puede producirse porque el sistema asimila energía y/o materia del ambiente y después la devuelve en forma de baja calidad. Estas definiciones plantean que los organismos vivos son sistemas que alcanzan un orden (o sea una complejidad) cada vez mayor[11].

El geólogo E.G. Nisbet considera que la termodinámica nos ayuda a acercarnos más al fenómeno de la vida: toda vida comparte la propiedad de aumentar el orden local, haciendo más caótico el ambiente que lo rodea. Vida es crecimiento. Extrae del futuro para enriquecer el presente. Pero tal vez fue el cardenal Newman, un teólogo, quien más cerca llegó, aunque pensara en términos teológicos, no termodinámicos. Su lema era: “Crecimiento, la única evidencia de la vida”. La vida es desequilibrio sostenido y creciente. Equilibrio químico significa la muerte. De hecho, en la progresión de la simple bacteria que vive en un charco de agua caliente a un hombre caminando en la luna, el grado de sofisticación de un organismo vivo se puede medir por el grado de su desequilibrio con el entorno natural. La vida no puede quedarse quieta. Debe crecer. Si se detiene, se muere y alcanza el equilibrio como un cadáver[12].

Pero el problema con las definiciones termodinámicas de la vida es que, aunque se enfoquen hacia un aspecto fundamental de la vida, la vida no es el único sistema cuyo desorden interno se reduce al absorber energía de su entorno (también lo hacen por ejemplo los ciclones, el fuego y las neveras), y tampoco es el único sistema que crece (también lo hacen los cristales). Así que estas definiciones termodinámicas de la vida no son completamente satisfactorias.

La vida como proceso

Los organismos y las especies, en lugar de ser considerados como cosas fijas, en la realidad son cambiantes y por ende, se pudieran considerar más bien como procesos[13]. Por extensión, la vida puede ser vista como un proceso, de manera que su definición tal vez no tenga que estar basada en las características de los organismos, sino en sus procesos. Por ejemplo, la evolución es un proceso y, tal como veremos abajo, es clave en la percepción dominante de qué es la vida.

En términos generales, el cambio parece ser fundamental en la vida. Un organismo que no cambia, es un organismo muerto. Aquí nos estamos haciendo eco de lo que ya dijo, hace más de dos mil años, el filósofo griego Heráclito cuando postuló que todo cambia, nada se mantiene (ver mi entrega del 4 diciembre 2014: Filosofía y el cambio: Heráclito de Éfeso).

Información y vida

Otra manera de diferenciar la vida de la no vida, consiste en determinar el flujo de información en el sistema. En un sistema inanimado, las características del sistema son el resultado del conjunto de características de sus partes: el flujo de información es de las partes hacia el conjunto, o sea, de abajo hacia arriba. En un sistema vivo, sin embargo, ocurre un flujo de información en ambos sentidos: no sólo hay un flujo desde los genes hacia el organismo entero, pasando por las proteínas, las células, y los órganos (es decir, un flujo de información de abajo hacia arriba), sino que la expresión de los genes, o sea su actividad, es controlada a su vez por la actividad del organismo, sus órganos y sus células: lo que es un flujo de información desde el sistema hacia las partes, de arriba hacia abajo[14].

Siguiendo este enfoque, se pudiera definir la vida como aquellos sistemas en los que el flujo de información ocurre tanto de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo.

Otras definiciones propuestas

Otras definiciones son un poco más exóticas. He aquí algunas[15].

El filósofo político Friedrich Engels (1820-1895), un amigo de Marx, consideró que la vida es el modo de acción de las sustancias albuminoides, una definición que admite bajo el título de “vida” rarezas tales como romper huevos y preparar tortillas.

El científico inglés J.D. Bernal (1901-1971) planteó que la vida es la autorrealización de los estados del electrón atómico, una definición orientada más hacia la negación de Dios que hacia la explicación de la vida.

La definición minimalista de Trifonov

El biofísico ruso-israelí Edward Trifonov propone una definición que extrajo de las más de cien definiciones propuestas para el fenómeno de la vida. Basándose en un análisis lingüístico de 123 definiciones, contando cuáles son las palabras que más ocurren en estas definiciones, llegó a la siguiente meta-definición[16]:

La vida es auto-reproducción con variaciones.

Esta definición no suena nueva. De hecho, se parece mucho a la definición que hoy día más aceptación tiene, y que veremos a continuación. Pero, por ser tan minimalista, Trifonov espera que su definición puede ayudar a obtener modelos minimalistas de la vida[17].

La definición de la NASA: no perfecta, pero práctica

Empezamos esta entrega con la aseveración que, para la búsqueda de vida en el universo, es importante saber qué buscar, o sea, saber cómo determinar si alguna cosa hallada representa una forma de vida, o no. El químico Steven Benner dedica un artículo a este tema[18]. Cuenta cómo, en 1994, un comité creado por la NASA con el propósito de evaluar la posibilidad de vida en el universo, siguió una propuesta de Carl Sagan definiendo la vida como:

Un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana.

El comité utilizó la palabra “sistema” con el propósito de reconocer que entidades pueden estar vivas (por ejemplo, una célula, un virus o un solo conejo) sin que ellas mismas individualmente ejemplifican la vida. Asimismo, utilizó el término “autosustentable” para dar a entender que un sistema vivo debe ser estable y capaz de mantenerse con vida. La frase “evolución darwiniana” se refiere al proceso, del que ya mucho se ha hablado en este blog, que consiste en un sistema molecular genético (el ADN en el caso de la vida terrestre) que puede replicarse de manera imperfecta, donde los errores derivados de la replicación imperfecta pueden a su vez ser replicados si mejoran la capacidad de sobrevivir del sistema.

Después de todo lo mencionado anteriormente, queda claro que esta definición de la vida no es perfecta, pero por lo menos evita algunos de los contraejemplos más simples que a menudo derrotan a las definiciones. El requisito de la reproducción con errores, donde los errores son en sí mismos reproducibles, excluye una variedad de sistemas químicos no vivos que pueden reproducirse (por ejemplo, cristales). Asimismo, el fuego no es capaz de evolución darwiniana aunque consume alimentos, excreta residuos, se mueve y crece, y por lo tanto no es una forma de vida. Lo mismo aplica a los remolinos y huracanes, que – tal como la vida – pertenecen a los sistemas que en terminología termodinámica se llaman disipativos, o sea que utilizan energía libre para producir orden.

Problemas con las definiciones

El biólogo holandés Jagers op Akkerhuis considera que antes de intentar definir la vida, es preciso tener una teoría general de la misma. Él ofrece la teoría de una jerarquía generalizada de partículas y organismos, que llama “la jerarquía de los operadores”. Un operador es definido en esta teoría como un sistema cerrado (delimitado), parte de una jerarquía de operadores que va desde sistemas de partículas fundamentales de la materia, hasta los organismos multicelulares; un organismo unicelular corresponde a lo que se denomina el operador celular[19].

Esta jerarquía permite que la vida se defina como: “materia con la configuración de un operador, y que posee una complejidad igual a, o incluso más alta que el operador celular”. Vivir es entonces sinónimo de la dinámica de este tipo de operadores y la palabra organismo hace referencia a un selecto grupo de operadores que se ajustan a la definición de la vida. La condición mínima que define a un organismo es su existencia como un operador, la construcción siendo más esencial que el metabolismo, el crecimiento o la reproducción. En la jerarquía de los operadores, cada organismo se asocia con un cierre específico, por ejemplo, el núcleo en las células eucariotas. La generalidad de la jerarquía de los operadores también ofrece un contexto para hablar de “la vida como no la conocemos”.

Parece que Jagers op Akkerhuis no está definiendo la vida, pero sí está dando condiciones mínimas para la misma. Críticas de este sistema se enfocan hacia la aparente circularidad del razonamiento (la vida se define en términos de operadores, y los operadores en términos de vida), aunque el mismo Jagers op Akkerhuis la niega[20].

También otros investigadores ponen en duda el afán de definir la vida. El holandés Hengeveld lo dice así:

“Me opongo a dar definiciones de la vida, ya que sesgan todo lo que sigue de ellas. Puesto que no sabemos cómo se originó la vida, autores caracterizan la vida con criterios derivados de sus propiedades actuales, enfatizando así características muy diferentes, lo que da sesgo a su posterior análisis. Esto hace que los resultados dependen de las suposiciones iniciales, que introduce una circularidad en su razonamiento. (…) La definición de la vida no es parte de nuestro quehacer científico”.

Hengeveld prefiere considerar la biogénesis (el desarrollo de la vida) en términos de procesos y de organización[21].

Hasta el uso de los términos en las definiciones de la vida puede ser ambiguo y, por lo tanto, crear confusión. Steven Benner, ya citado antes, plantea que muchos confunden un “ser vivo” con “estar vivo”. Partes de un organismo pueden estar vivos, pero no son seres vivos. También existe una diferencia entre un “ser vivo” y la vida. Volviendo al ejemplo mencionado arriba de que un conejo no está vivo, pero dos conejos sí, es posible refutar esta aseveración diciendo que cada conejo es un ser vivo, pero que por sí solo no es vida[22].

¿Descripción en lugar de definición?

Varios investigadores no rechazan la búsqueda de definiciones de la vida, pero consideran que, más que definiciones, se trata de descripciones de la vida. El biólogo molecular Ernesto di Mauro, en un comentario a Trifonov, arriba mencionado, plantea justamente esto[23]:

“Mi opinión personal es que todavía no existe una definición aceptable de la vida. Según la definición más popular, la vida es ‘un sistema químico autosostenible capaz de experimentar evolución darwiniana’. Esto es muy cercano a la definición proporcionada por Oparin: ‘Cualquier sistema capaz de replicación y mutación está vivo’. Sin embargo, la vida es un proceso, no un sistema. Además, si una definición se basa en la variación (evolución) de su definiendo, es intrínsecamente una descripción, más que una definición. Esto no disminuye su valor empírico (…). Más bien, estas dos definiciones ayudan a dejar claro que se trata de descripciones, no definiciones”.

Ciertas definiciones de la vida son, sin lugar a duda, descripciones. Se trata de aquellas que toman la forma de una lista de características con las cuales un sistema debe cumplir para que sea considerado vida. Muchos investigadores coinciden en que la vida es una propiedad de organismos que exhiben todas o la mayoría de las siguientes características[24].

- Homeostasis: regulación del ambiente interno para mantener un estado constante (por ejemplo, la temperatura).

- Organización: ser estructuralmente compuesto por una o más células – las unidades básicas de la vida (ver imagen).

- Metabolismo: la transformación de materia (alimentos) en componentes celulares y energía.

- Crecimiento.

- Adaptación: la capacidad de cambiar lo largo del tiempo en respuesta al medio ambiente. Esta capacidad es fundamental para el proceso de la evolución.

- Respuesta a estímulos: una respuesta puede tomar muchas formas, desde la contracción de un organismo unicelular debido a compuestos químicos externos, hasta las reacciones complejas de los organismos multicelulares que involucran todos los sentidos.

- Reproducción: la capacidad de generar nuevos organismos, ya sea asexualmente a partir de un solo organismo progenitor, o sexualmente a partir de dos organismos progenitores.

Se puede afirmar que, si un organismo cumple con todas las siete características, sin duda es una forma de vida. Si un objeto no cumple con ninguno, sin duda es inanimado. Si cumple con muchas pero no todas, entonces la situación se vuelve interesante: tal vez sea vida, tal vez no – y tal vez, se trata de casi-vida…

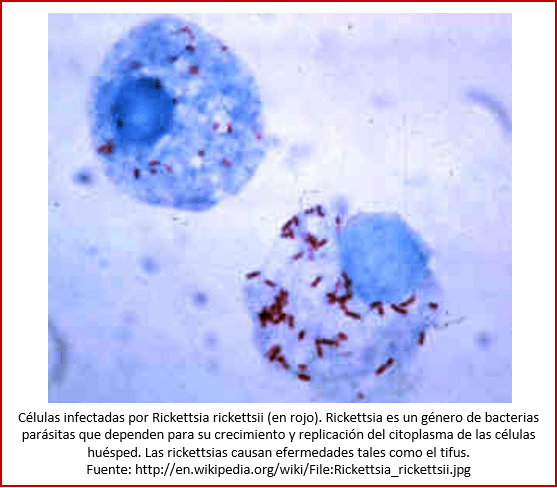

En esta última categoría de vida dudosa, encontramos por ejemplo los virus[25] (ver imagen) y las proteínas priónicas aberrantes, que se consideran a menudo replicadores en lugar de verdaderas formas de vida, una distinción justificada porque no pueden reproducirse solos: necesitan células huésped y proteínas, respectivamente. Otro ejemplo son las bacterias tales como las Rickettsia (ver imagen) y Chlamydia, que no pueden cumplir de forma independiente muchos procesos bioquímicos vitales, y dependen para su crecimiento y replicación del citoplasma de las células huésped.

También existen fenómenos y objetos que cumplen con varias de las características de la vida. Las tormentas y llamas transforman energía y crecen. Los robots tienen homeostasis y organización, y responden a estímulos. Y ciertos programas informáticos son diseñados para reproducirse y evolucionar. Pero ninguno cumple con todas las siete características y por lo tanto no puede ser considerado una forma de vida[26].

Existen listas distintas, tales como las de los bioquímicos David Deamer[27] y Daniel Koshland[28]. Ambas consisten en una serie de características, no tan distintas de las siete que vimos arriba, las cuales deben cumplir los organismos para ser considerados vivos.

En este caso ocurre lo mismo que con la lista anterior: no todos los organismos cumplen con todas las características. Entonces, ¿son vivos o no? Por ejemplo, si una especie no cambia en el tiempo, o sea, no muestra evolución, ¿es viva? Se diría que sí, ya que, aunque no esté cambiando, tiene en principio la capacidad de cambiar. Pero un sistema químico que sólo sabe reproducirse a la perfección sin que haya espacio para mutaciones, ¿puede ser vivo?

Las listas de características de la vida adolecen de una limitación importante: sirven para describir la vida que conocemos, la terrestre. Pero no tenemos ninguna seguridad de que las características que atribuimos a la vida que conocemos son universales: aplicables también a formas de vida en otros mundos[29].

La aparición de la vida fue gradual, así que la división entre vida y no vida es artificial

A los investigadores de la aparición de la vida en la tierra, les sirve poder trazar una línea divisoria entre, por un lado, los compuestos químicos inanimados, y por otro, los que pertenecen al ámbito de la vida. Pero, si la aparición de la vida fue un proceso gradual, es difícil, para no decir imposible, determinar en qué momento exactamente se puede considerar que apareció la vida.

Las teorías que plantean que el primer sistema biológico fue de una molécula específica, capaz de replicación, mutación, y la transmisión de los cambios hereditarios a su progenie, implican que la vida comenzó cuando surgió un compuesto de este tipo, en un momento bien definido. Sin embargo, antes de que apareciera ese compuesto debe haberse dado una transición, paso a paso, de la materia inanimada hacia la vida. Todavía somos ignorantes acerca de muchos aspectos de los procesos que precedieron a la vida, pero hay una fuerte evidencia de un continuo evolutivo que condujo de un conjunto de moléculas prebióticas, pasando por la acumulación de moléculas orgánicas en un ambiente primitivo, hasta la aparición de sistemas químicos autosustentables, capaces de experimentar evolución darwiniana replicativa. En otras palabras, la aparición de la vida en la tierra debe ser vista como el resultado evolutivo de un proceso y no de un solo caso fortuito. (De esto volveremos a hablar en una próxima entrega.)

Por ende, la gran pregunta ya no es “¿Qué características se encuentran en los organismos, pero no en los objetos inanimados?”, sino “¿Cómo fueron estas características asociadas progresivamente dentro de los objetos que llamamos organismos?”. El estudio de aquellas entidades (por ejemplo, los virus) que se encuentran a medio camino entre estas dos categorías, lo inanimado y la vida, nos ayuda a definir y entender mejor ambas categorías[30].

Origen de la evolución

Al incluirse la evolución en la definición de la vida, se dice que, al aparecer la evolución, apareció la vida – ni antes, ni después. Esto proporciona un papel crítico a la capacidad de evolucionar[31].

Pero, por importante que sea para la definición de la vida su capacidad de evolucionar, queda la duda cuándo puede haber aparecido esta capacidad. El primer organismo, ¿ya era capaz de evolucionar? Algunos piensan que la capacidad de evolucionar apareció temprano, inclusive en la fase anterior a la aparición de los primeros organismos[32], mientras que otros consideran que esto ocurrió más tarde, cuando habían aparecido las primeras células y éstas se hicieron suficientemente complejas[33]. Además, la evolución darwiniana afecta, formalmente, a una población: no es un individuo que evoluciona, sino una población (por ejemplo, una especie).

Así que cabe la pregunta, ¿cuán importante fue la capacidad de evolucionar para la aparición del primer organismo vivo? La definición de la vida de la NASA no nos ayuda en este sentido[34]. Tampoco sabemos cómo puede haber aparecido la capacidad de evolucionar. ¡Son muchas las cosas que aun desconocemos!

¿Por qué es tan difícil definir la vida?

El filósofo Mark Bedau se plantea una meta-pregunta filosófica: ¿por qué la vida es tan controvertida y tan difícil de definir? Bedau propone que podemos atribuir una parte significativa de la controversia sobre la vida al uso de un enfoque cartesiano para la explicación de la vida, que busca las condiciones necesarias y suficientes para que un organismo sea vivo, fuera del contexto de otros organismos y el medio ambiente abiótico. El enfoque cartesiano contrasta con un enfoque aristotélico para la explicación de la vida, que considera la vida en el contexto global en el que realmente existe, ve los fenómenos característicos relacionados con la vida real, y busca la explicación más profunda y unificada para estos fenómenos. Bedau considera la vida química mínima como una tríada integrada funcionalmente de los sistemas químicos, que se identifican como el programa (tal como el ADN), metabolismo y contenedor[35]. De esta tríada volveremos a hablar en la entrega venidera.

Conclusión

Definir la vida no es fácil; algunos dicen que inclusive es imposible, o por lo menos irrelevante. Pero si no sabemos qué es la vida, ¿cómo hacemos para entenderla? Además, para la búsqueda de vida en el universo es fundamental tener alguna definición, por imperfecta que sea, para determinar si algún sistema encontrado puede ser considerado una forma de vida. Entonces, si algún día nuestros exploradores, humanos o robóticos, se tropiezan en algún mundo extraterrestre con objetos que logran reproducirse, algunos cambiando en el proceso, otros no, y que mantienen su integridad física hasta el siguiente ciclo de reproducción, entonces estos objetos pudieran ser considerados formas de vida. En ese mismo mundo, tal vez haya también objetos parecidos, pero no capaces de todo eso. Obviamente no son formas de vida, pero quién sabe, tal vez son los precursores inanimados de los objetos vivos encontrados.

Asimismo, nos interesa el asunto para poder estudiar con más propiedad el origen de la vida terrestre (es justamente de esto que hablaremos en las entregas venideras).

Regresemos a las preguntas que nos hicimos al inicio de esta entrega. Si los primeros organismos se formaron a partir de materia inanimada, ¿en qué momento se puede hablar de la aparición de la vida? ¿Qué requiere un objeto para ser considerado vivo? De las distintas definiciones propuestas, las que más popularidad tienen son como la de la NASA, según la cual la vida es un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana. ¿Sería la evolución darwiniana la que caracteriza la vida?

Pero, aun así, ¿quién nos garantiza que, armados con esta – o cualquier otra – definición de la vida, lograremos reconocer a una forma exótica de vida extraterrestre como tal? ¿O, al reconstruir los orígenes de la vida en nuestro planeta, identificar los primeros organismos vivos?

Esta entrega es una versión revisada de dos entregas que publiqué en mi blog, ahora cerrado, “Los tiempos del cambio”.

Nota: la foto en el encabezado de esta entrega muestra un virus bacteriófago (virus que infecta exclusivamente a las bacterias). Fuente: http://omicrono.elespanol.com/2014/08/el-crassphage-el-virus-que-esta-devorando-nuestro-intestino.

[1] Ver: http://lema.rae.es/drae/?val=vida.

[2] Ver: http://www.wordreference.com/definicion/vida.

[3] Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis.

[4] Koshland, D.E., 2002. The seven pillars of life. Science, 295, 2215-2216. www.sciencemag.org.

[5] Chodasewicz, K., 2014. Evolution, reproduction and definition of life. Theory in Biosciences, 133 (1), 39-45. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12064-013-0184-5.pdf.

[6] Ver: www.nationmaster.com/encyclopedia/Life.

[7] Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis.

[8] Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Life.

[9] Tirard, S., Morange, M. y Lazcano, A., 2010. The definition of life: A brief history of an elusive scientific endeavor. Astrobiology, 10 (10), 1003-1009.

[10] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa.

[11] Lovelock, J.E., 1979. Gaia: a new look at life on Earth. Oxford University Press. (Edición paperback: 1982, 1987; 157 pág.; números de página mencionados se refieren a la edición de 1987.). Pág. 4.

[12] Nisbet, E.G., 1991. Living Earth: A Short History of Life and Its Home. Harper Collins. Pág. 30.

[13] Dupré, J., 2017. The metaphysics of evolution. Interface Focus, 7, 20160148. http://rsfs.royalsocietypublishing.org/content/7/5/20160148.

[14] Walker, S.I. y Davies, P.C.W., 2013. The algorithmic origins of life. Journal of the Royal Society Interface, 10, 20120869. http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/royinterface/10/79/20120869.full.pdf.

[15] Nisbet, 1991, pág. 30. Ver nota 12.

[16] Trifonov, E.N., 2011. Towards origin of life and… what is life, after all? Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29, 259-266 (Albany 2011, Conversation 17). www.jbsdonline.com/c4304/c4306/-Towards-origin-of-life-and-what-is-life-after-all-p18135.html.

[17] Trifonov, E.N., 2012. Definition of life: navigation through uncertainties. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29 (4), 647-650.

[18] Benner, S.A., 2010. Defining life. Astrobiology, 10 (10), 1021-1030

[19] Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M., 2010. Towards a hierarchical definition of life, the organism, and death. Foundations of Science, 15, 245-262. http://hypercycle.nl/pdf/FoSlife.pdf.

[20] Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M., 2011. Explaining the origin of life is not enough for a definition of life. Foundations of Science, 16, 327-329. https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-010-9209-4.

[21] Hengeveld, R., 2011. Definitions of life are not only unnecessary, but they can do harm to understanding. Foundations of Science, 16, 323-325. www.falw.vu.nl/en/Images/2011-41_tcm24-242493.pdf.

[22] Benner, 2010. Ver nota 18.

[23] Di Mauro, E., 2012. Towards Trifonov’s meta-definition of life. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29 (4), 601-602.

[24] Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Life.

[25] Nisbet, 1991, pág. 30. Ver nota 12.

[26] Ver: www.nationmaster.com/encyclopedia/Life.

[27] Deamer, D., 2010. Special collection of essays: What is life? Astrobiology, 10 (10), 1001-1002.

[28] Koshland, D.E., 2002. The seven pillars of life. Science, 295, 2215-2216. www.sciencemag.org.

[29] Benner, 2010. Ver nota 18.

[30] Tirard, S., Morange, M. y Lazcano, A., 2010. The definition of life: A brief history of an elusive scientific endeavor. Astrobiology, 10 (10), 1003-1009.

[31] Takeuchi, N., Hogeweg, P. y Kaneko, K., 2017. Conceptualizing the origin of life in terms of evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 375, 20160346. http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/375/2109/20160346.

[32] Pross, A., 2011. Toward a general theory of evolution: Extending Darwinian theory to inanimate matter. Journal of Systems Chemistry, 2, 1. https://jsystchem.springeropen.com/track/pdf/10.1186/1759-2208-2-1. Lincoln, T.A. y Joyce, G.F., 2009. Self-sustained replication of an RNA enzyme. Science, 323 (5918), 1229-1232. http://science.sciencemag.org/content/sci/323/5918/1229.full.pdf.

[33] Woese, C.R., 2002. On the evolution of cells. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99 (13), 8742-8747. http://www.pnas.org/content/99/13/8742.full.pdf.

[34] Walker, S.I., Packard, N. y Cody, G.D., 2017. Re-conceptualizing the origins of life. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 375, 20160337. http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/375/2109/20160337.full.pdf.

[35] Bedau, M.A.., 2010. An Aristotelian account of minimal chemical life. Astrobiology, 10 (10), 1011-1020.